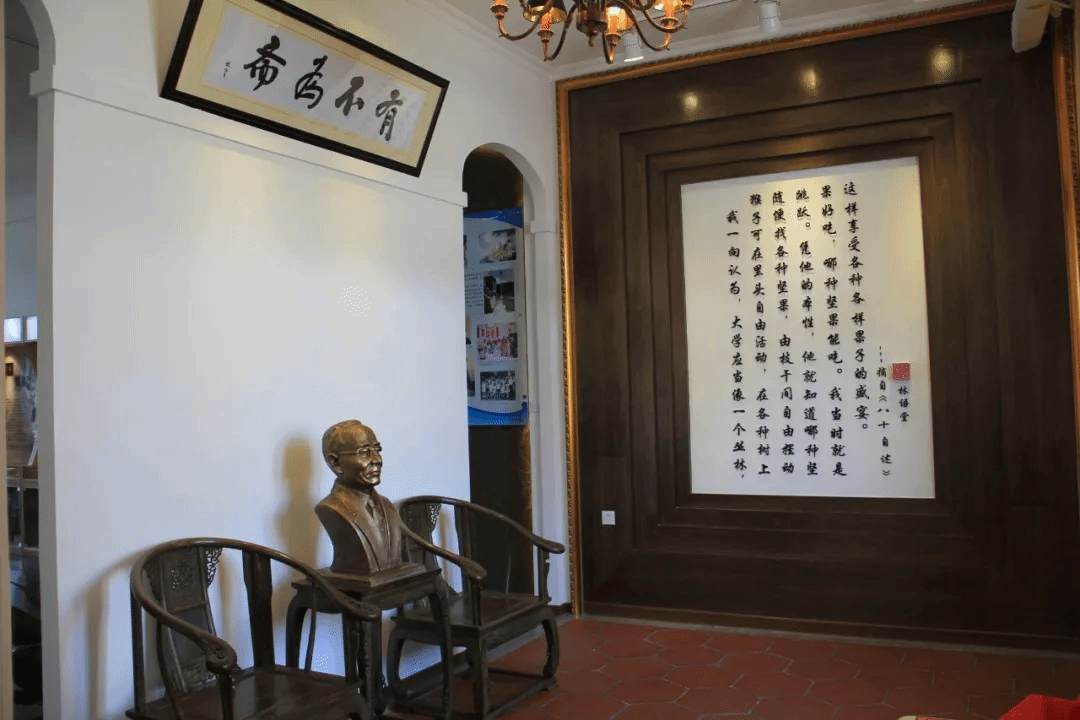

在思明校区总馆四楼,三根西式罗马柱与一幅“有不为斋”中式匾额,构成了林语堂纪念室独特的风景。这处中西合璧的空间,恰如其主人——享誉世界的文化大师林语堂——“两脚踏中西文化”一生的写照。

▲厦门大学图书馆“有不为斋”(林语堂纪念室)

然而,鲜为人知的是,这位以随笔散文闻名的文学家,曾在一场关乎汉字生死存亡的“信息危机”中,扮演了技术先锋的角色。本期#书香文脉 将聚焦他研究中文信息检索,发明中文打字机,用语言与技术“突围”的探索之旅。

林语堂(1895-1976),原名和乐,又名玉堂,福建龙溪(今漳州)人。中国现代著名语言学家、作家、翻译家,曾被提名诺贝尔文学奖。著有《当代汉英词典》等。1926年出任厦门大学国学院文科主任,兼任图书馆代理主任。

清末民初,电报、电话等新型信息技术逐渐广泛应用,中文遭遇了与日俱增的“信息危机”——中文处理“现代信息”的能力不敷应用。此危机的核心就是所谓的“检字法问题”,它吸引了当时一众杰出人物的关注,例如北京大学校长蔡元培、上海商务印书馆总编辑高梦旦、中国图书馆先驱杜定友,以及其他数十名人士。20世纪30年代,70余种实验性检索系统应运而生,旨在重组中文语言信息环境,这相当于为汉字创造了70余种新的“字母顺序表”。

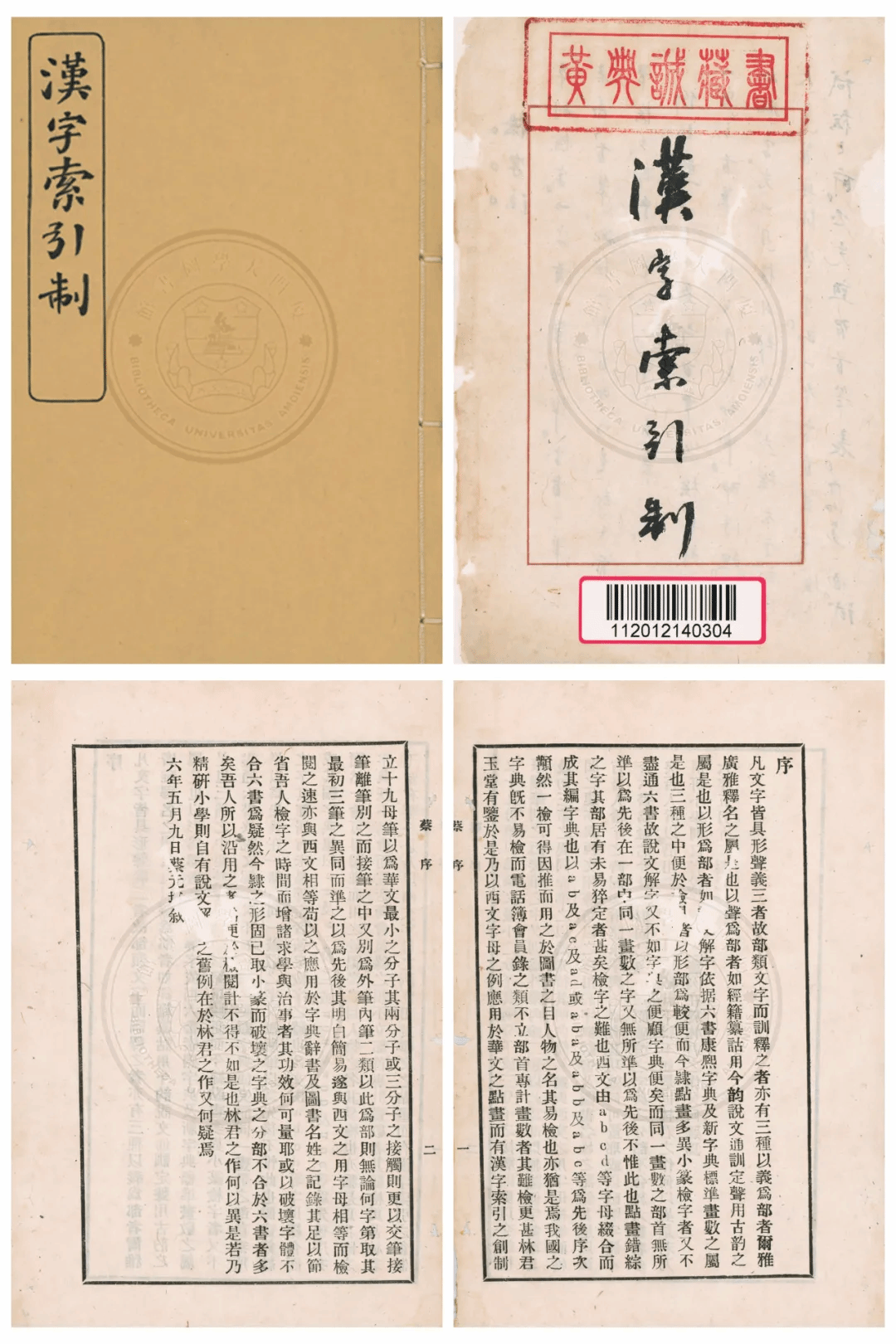

在此学术潮涌中,林语堂创新汉字检索法,1917年在《新青年》发表“汉字索引制”的第一篇文章——《汉字索引制说明》,1918年出版《汉字索引制》。蔡元培作“序”,其中说到:“我国之字典既不易检,而电话簿、会员录之类不立部首、专计画数者,其难检更甚。林君玉堂有鉴于是,乃以西文字母之例应用于华文之点画而有汉字索引之创制,……其明白简易遂与西文之用字母相等,而检阅之速亦与西文相等。”林语堂编制的汉字检索系统极大地提高了检索效率。

▲林语堂《汉字索引制》封面、黄典诚藏书印、蔡元培序,1918年共和印刷局印本

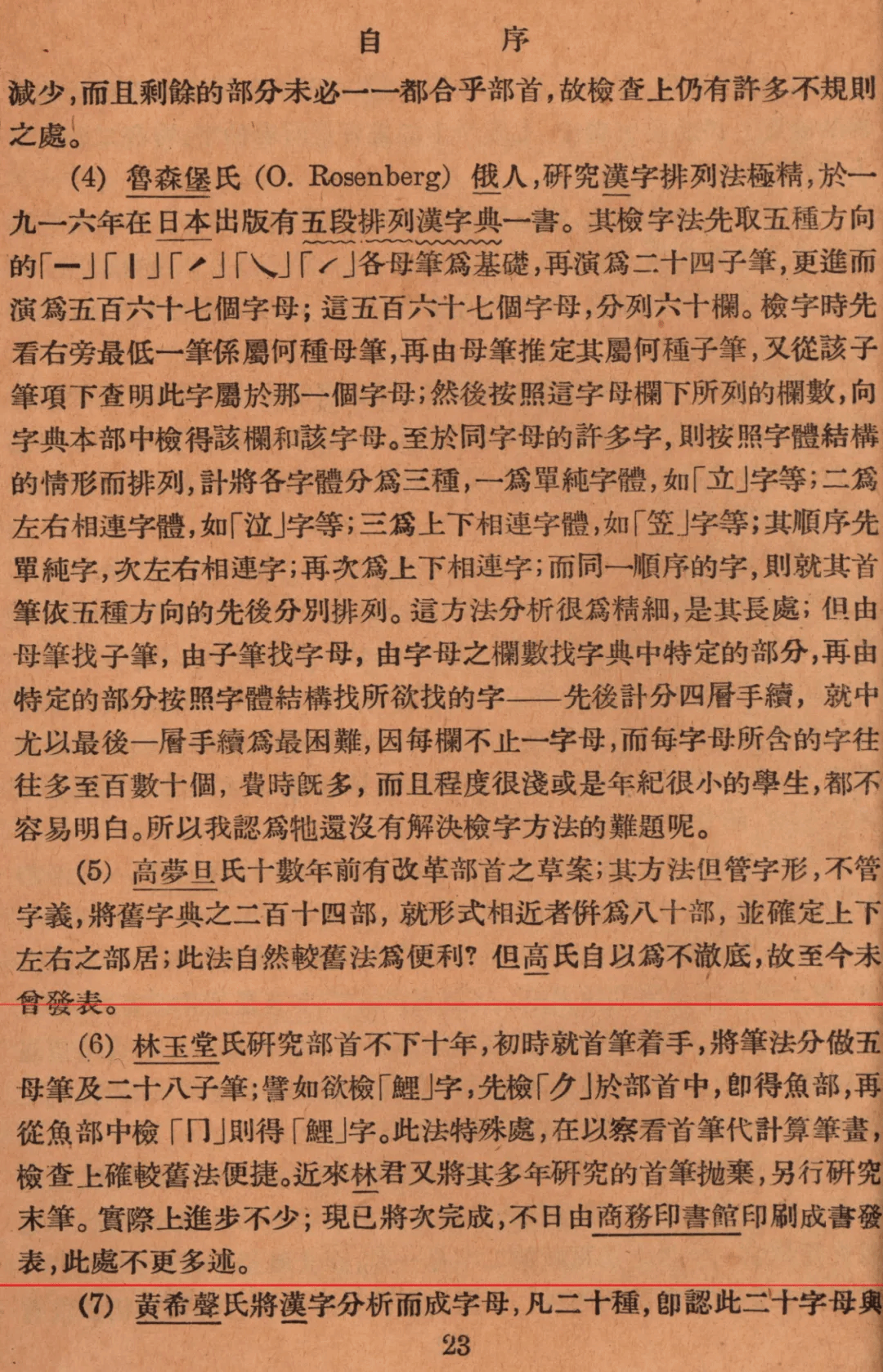

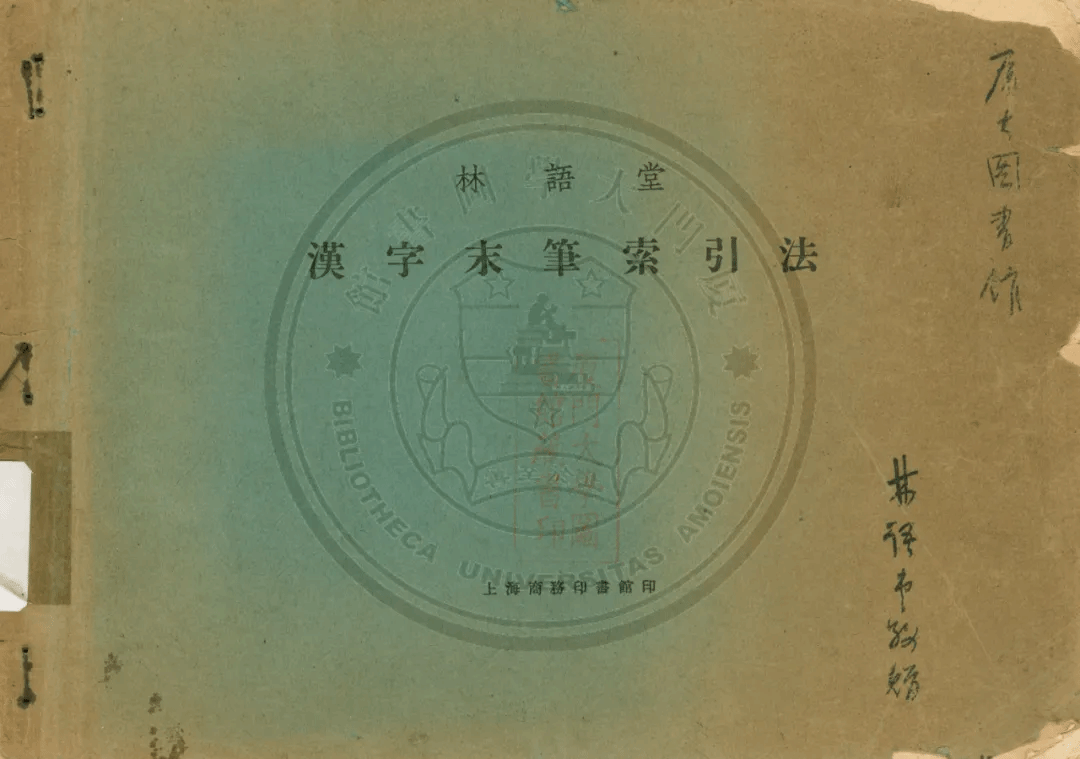

此后数年,林语堂不断地改进汉字检索方法。王云五在氏著《第二次改订四角号码检字法》“自序”中指出:“林玉堂氏研究部首不下十年,初时就首笔着手,将笔法分做五母笔及二十八子笔……近来林君又将其多年研究的首笔抛弃,另行研究末笔。实际上进步不少;现已将次完成,不日由商务印书馆印刷成书发表。”他所说的便是林语堂的《汉字末笔索引法》。

▲王云五《第二次改订四角号码检字法》“自序”,1930年商务印书馆第5版

▲林语堂《汉字末笔索引法》,1926年商务印书馆印本,林语堂签赠本

林语堂对汉字有独特的理解——“把汉字和汉语信息管理视为同一个问题”,“汉字完全可以应付现代的挑战。它的进步无需任何外援,不用罗马字母,不用数字,也不用代码。汉语不需要其他表现方法,它自己特有的笔画和笔顺就足够了”。他坚信,仅凭汉字固有的笔画,便足以构建一套强大的信息管理系统,足以“在中国浩大而丰富的知识基础内存储、搜寻、分类、选择并查找想要的信息。这个能力可以扩展到各种排序系统,甚至是其他语言的排序系统。也可以借此能力恢复中华知识宝库的文化力量”。

林语堂关于汉字索引的研究只是个引子,发明“人人可用不学而能之唯一华文打字机”才是其终极梦想。当时的打字机作为一项先进的技术,是基于西方字母语言设计的,汉字的独特构造使得中文打字机的研制频频受挫,各种对于汉字的傲慢与偏见随即纷至沓来。林语堂坚信汉字有自我组织的能力,他从自己创制的汉字检索方法出发,继续探索,终于在1946年研制出世界上第一台中文打字机的原型机,并申请了专利,史称“明快打字机”。科技史学者江晓原指出,“林语堂的‘明快打字机’,将西文打字机那种‘所打即所得’的‘打字’,改变成为今天电脑时代的‘输入’。正是这个改变,完成了汉字的突围——今天在赛博空间,所有对汉字的围剿都已经瓦解,汉字已经走上了康庄大道,我相信将来还会走向星辰大海。”

▲明快打字机,1947年原型样机,斯坦福大学收藏

今天,人工智能的加速迭代所引发的焦虑与一个世纪前的情形何其相似。重温厦大百年文脉中的这段故事,或能予我们一份坚定文化自信的从容,去沉着应对未来的不确定性,走出属于中国人的康庄大道。

【文献获取】

古籍特藏阅览室(思明校区总馆405室)

查看原文请点击此处:https://mp.weixin.qq.com

文/图:古籍特藏与修复部