“九·一八事变”后,山河破碎,学人命运几多沉浮,奋起抗争的队伍一直行进着。有人投笔从戎,以血肉之躯与战争罪恶正面交锋;有人执笔作剑,刺诋阴暗,凛然昭示正义的力量;更有一群谔谔之士奋身不顾,以文化托命人的姿态继绝存亡,传递火种。“书香文脉”第24期推介馆藏校刊里的林藜光记忆,致敬世界反法西斯战场上这位前辈学人潜心绝学、“发愤著书”,赢得崇高国际声誉的学术精神。

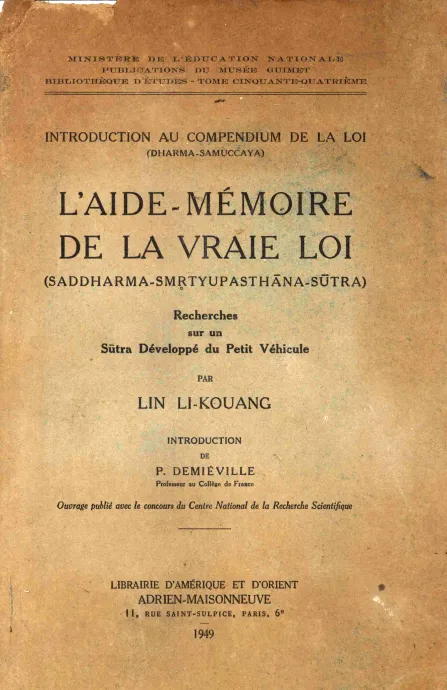

▲LIN LI-KOUANG. L’aide-mémoire de la vraie Loi (Saddharma-Smrtyupasthāna-Sūtra): Recherches sur un Sütra développé du Petit Véhicule[M]. Paris: Adrien-Maisonneuve, 1949. 厦门大学图书馆藏

林藜光(1902-1945),福建厦门人。中国近代重要的佛学家和印度学家。早年就读于厦门大学哲学系,跟随法国(原籍瑞士)学者戴密微(PaulDemiéville,1894-1979)研习梵文,由其引荐,于1929至1933年在北京中印研究所工作学习,担任爱沙尼亚学者钢和泰(Baron Alexander vonStael-Holstein,1877-1937)的研究助理。1933年,林藜光应戴密微之邀,赴法国深造,师从法国印度学大师烈维(SylvainLévi,1863-1935)和著名学者雷鲁(LouisRenou,1896-1966),同时兼任巴黎东方语言学校中文讲师。

▲《毕业生林藜光君近讯》,《厦大周刊》第322期

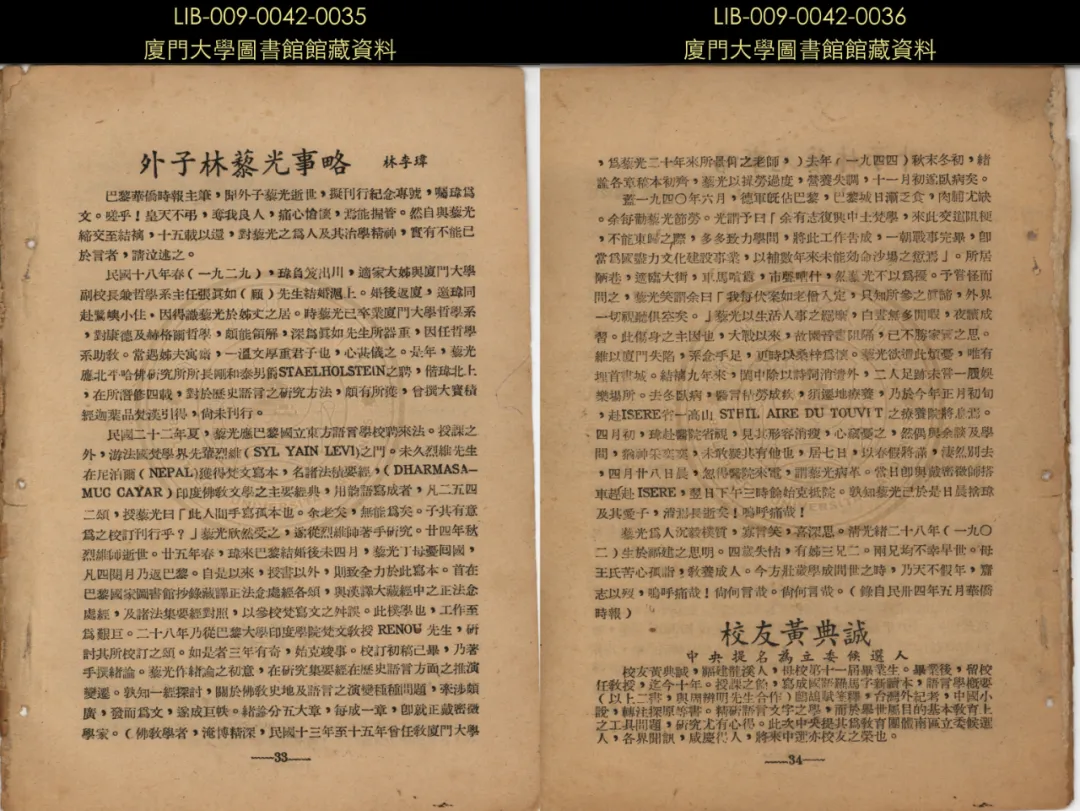

欧洲学习期间,林藜光的人格品性和杰出才能深得烈维赏识。年迈的烈维出示他多年前从尼泊尔搜集的稀见梵文抄本《诸法集要经》,将校订整理的艰巨任务托付给了林藜光。整理工作异常繁琐艰难,林氏自拟联语喻作愚公移山——“磨砚曾闻金可镂,移山哪惜鬓成丝”。通过细致爬梳和比勘,他终于找到突破口,完成了“连烈维本人,即使借助藏文本或中文本也未能找出《诸法集要经》的那些颂文”,“最终使整部《诸法集要经》现身”。

当时正值二战爆发,戴密微在《法国时期的天才林藜光》中写到:“他认定,既然自己无法上战场,就必须发奋工作,在自己的科研领域为振兴中华做出贡献。因此,他不仅远远没有因为日渐虚弱的身体而减少工作量,还以一种令朋友们感到非常无奈的固执态度拼命工作:劝告、恳求、告诫,所有这些都被他毅然地婉言拒绝了;如果有人执意坚持,平时微笑和亲切的他,霎时间会面有愠色”。

这种弃置一切于不顾的苦学与连续不间断的工作逐渐透支着他原本瘦弱的身体,加上战争期间食物紧缺导致的营养不良,这位杰出的天才病殁于战争结束的前夜,终年44岁。

▲林李玮《外子林藜光事略》,《厦大通讯》第8卷第1期

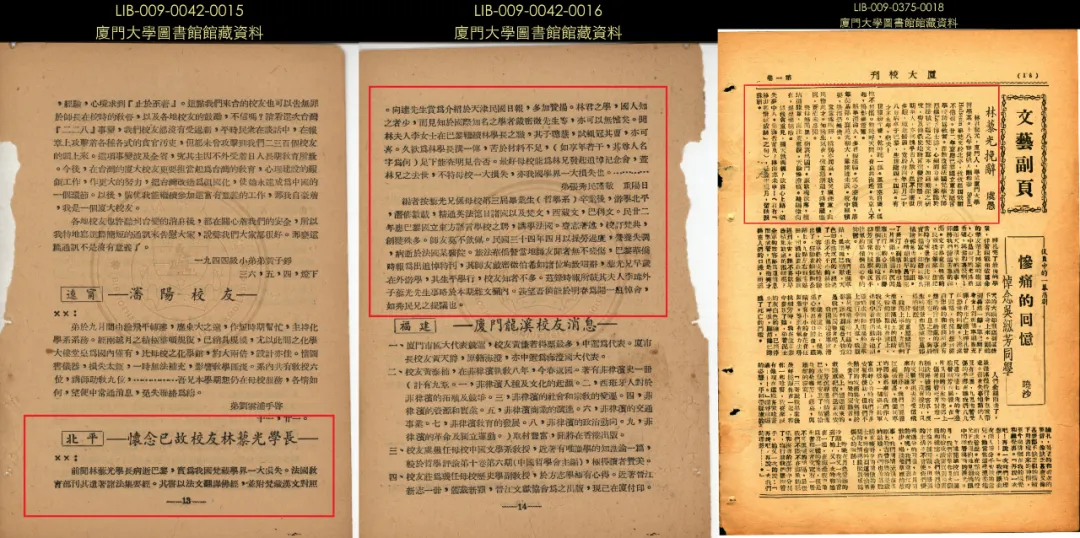

一众师友同声悼挽。厦大校友张秀民的纪念文章称,“前闻林藜光学长病逝巴黎,实为我国梵藏学界一大损失。……林君之学,国人知之者少,而见知于国际知名学者戴密微先生等,亦可以无憾矣”。

▲张秀民《怀念已故校友林藜光学长》,《厦大通讯》第8卷第1期;虞愚《林藜光挽辞》,《厦大校刊》第1卷第7期

林藜光求学法国时的好友向达感喟道:“梵文是一种很艰难的文字,又是一门很枯燥的学问。自唐以后,中国的梵学日渐衰歇,几至于断绝。……藜光之致力梵学,历十余年,用愚公移山的精神来专攻这一门绝学,……身居陋巷,沉浸于自己的研究,巴黎沦陷,困处其中,未尝中断。”

▲向达《介绍林藜光先生的遗著》,天津《国民日报》1947年9月19日第7版

▲向达《西海感旧记》,《中法文化》1946年第1卷第10期

最欣赏其才华的导师戴密微追思时盛赞其可贵的学术精神,“林氏为人高洁,像《孟子》里的伯夷那样,足以廉顽立懦,为后人树立了榜样”,惋惜的深情落实在他日后几十年如一日为其刊行遗著的琐碎工作中——从1946年第一册付梓出版,到1973年完成最后一册,前后长达27年。藏学研究者沈卫荣说,“于国际佛教学界,中国学者成就此等伟业的无疑林先生是第一人,戴密微和狄庸都是何等了得的西方学术大家,然竟以数十年之功,整理、出版一位中国学术同行的遗著,这是中西学术史上绝无仅有的事情”。

回看林藜光出国留洋前厦大师长的送别诗,令人唏嘘。兹选录缪篆所作二首:

其一

天道无亲与善人,陶公贤母室生春。

朝暾石上苍鹰起,绘出东方大国民。

自注:朝暾雄鹰,以寓东方少年之意。

其六

国难声中出国门,要将国性向伊论。纵教悬磬无青草,惟恃齐民抱国魂。

自注:我国人之往欧洲者,九一八之后,有不甚高明之人矣。乞告西方,中国国民性,不能作如彼观也。

▲缪篆赠林藜光诗六首,《厦大周刊》第324期

其一以旭日初升、雄鹰健飞为喻,嘱咐青年子弟应当胸怀搏击苍穹的大志,向西方展示中国作为东方大国的勃勃生气。其六引用“室如悬磬”“野无青草”的先秦旧典,对青年学人寄予穷困砥砺、爱国伸志的殷殷期待。

林藜光在国际学界获得的崇高声誉如今仍在回响。2017年,位于法国东方语文学院(Inalco,Institut national des langues et civilisations orientales)的多学科佛教研究中心(CEIB,Centre d'études interdisciplinaires sur le bouddhisme)决定将其年度学术讲座命名为“林藜光佛教研究杰出学者讲座”。随着新一代学人的成长,林氏的学术成就与贡献将获得更广泛的认可,其毕生致力的学问,亦将薪火相传,历久弥新。

【人物小贴士】

张秀民(1908~2006),字涤瞻,浙江嵊县人。中国著名目录学家、印刷史专家。1931年,毕业于厦门大学文学院国学系,同年受聘国立北平图书馆(今国家图书馆),直至退休。主要著作有《中国印刷史》《中国印刷术的发明及其影响》《张秀民印刷史论文集》《中越关系史论文集》等。

向达(1900~1966),字觉明,笔名方回,湖南溆浦人。中国著名历史学家、敦煌学家、中外交通史专家。1924年毕业于南京高等师范学校,1935年赴欧洲,访求中西交通史、敦煌写卷、汉籍及俗文学写卷等重要资料。1938年回国,先后在浙江大学、西南联合大学、北京大学、中国科学院历史研究所工作。主要著作有《唐代长安与西域文明》《敦煌变文集》《伦敦所藏敦煌卷子经眼目录》《汉唐间西域及南海诸国古地理书叙录》《中西交通史》等。

【文献获取】

古籍特藏阅览室(思明校区总馆405室)

查看原文请点击此处:https://mp.weixin.qq.com

文/图:古籍特藏与修复部