“乡愁是一湾浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头”。

上世纪七十年代,诗人余光中这深情绵邈的吟唱穿越了历史的阻隔,引发了两岸同胞强烈的情感共鸣。

隔海相望的厦大学人同声呼应,其中就有著名语言学家黄典诚。#书香文脉第19期向读者推介馆藏学术珍品——黄典诚学术专藏,梳理其中富有特色的“乡愁”书写,展示黄先生为此开启的语言寻根之旅。

黄典诚(1914~1993),字伯虔,笔名黄乾,福建漳州人,著名语言学家。1933~1937年就读于厦门大学文学院,1938年留校任教,长期从事语言教学与研究工作,旁涉文学创作、书法、古籍整理等,在音韵、训诂、方言研究等领域卓有建树。

黄典诚学术专藏主要由其家属捐赠,涵盖语言、文字、方志、民间文学等类目,其中部分藏品是其父黄英及乃师周辨明旧藏。特色藏品有福建方言字书等珍稀古籍、新文字书刊,以及反映学术交谊的签赠本等,是研究中国语文现代化的重要资料。

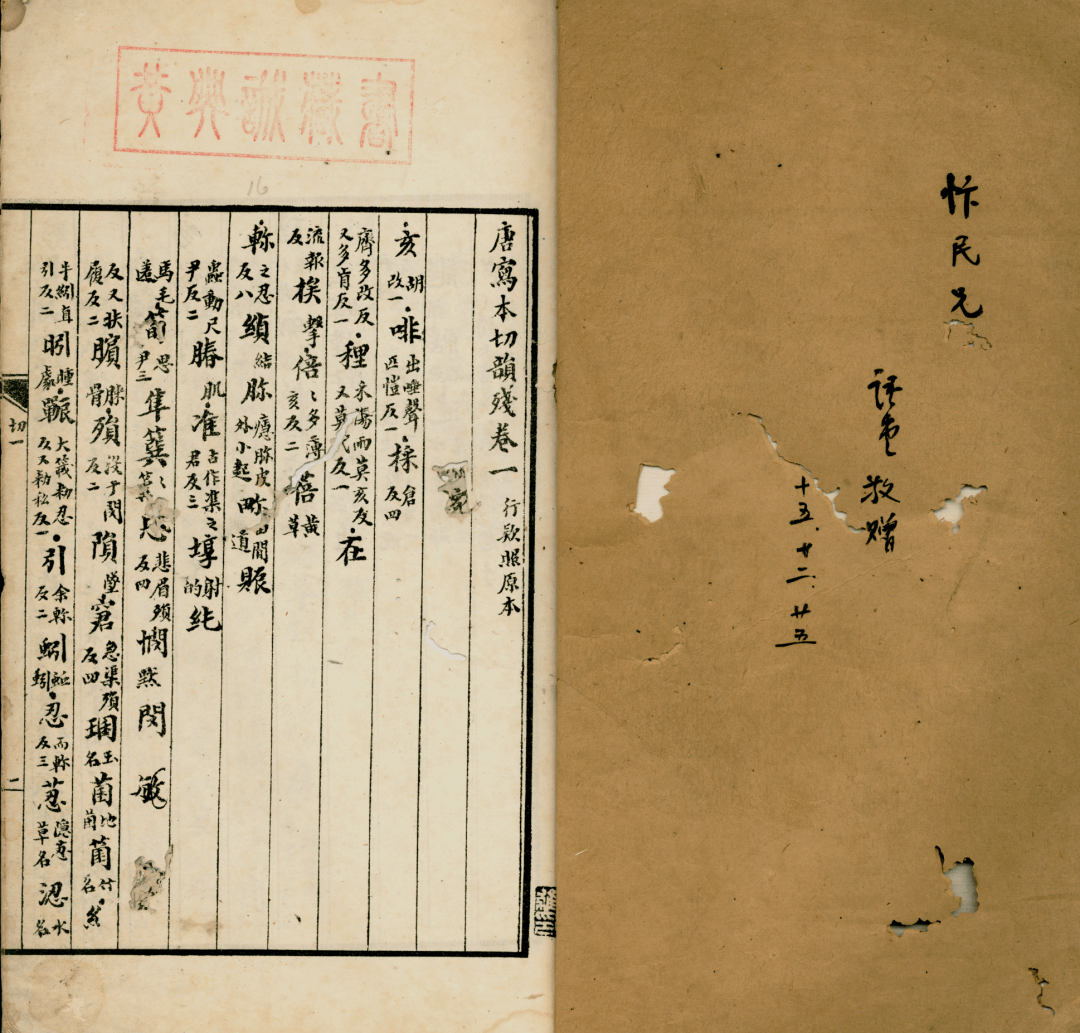

▲黄典诚藏林语堂赠周辨明《切韵》残卷

黄先生著作中,富有代表性的《切韵》研究系列是一大特色。

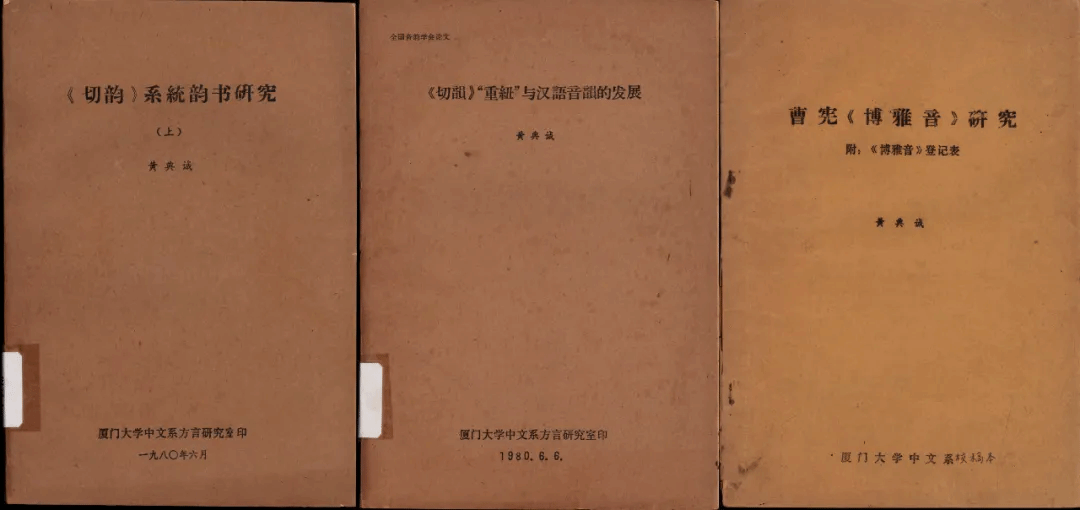

▲左:《〈切韵〉系统韵书研究》(上中下三册),厦门大学中文系方言研究室1980年油印本。

中:《〈切韵〉“重纽”与汉语音韵的发展》一册,厦门大学中文系方言研究室1980年油印本。

右:《曹宪〈博雅音〉研究附:〈博雅音〉登记表》二册,厦门大学中文系油印本。

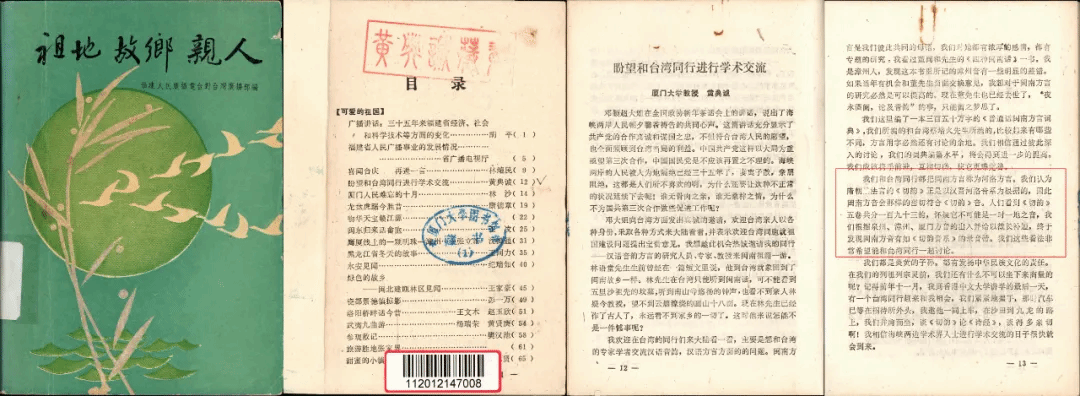

黄先生特别指出,“我们和台湾同行都把闽南方言称为河洛方言。我们认为隋朝陆法言的《切韵》正是以汉晋河洛音系为根据的,因此,闽南方音会那样的密切符合《切韵》音”,“我们根据泉州、漳州、厦门方音的出入并给以截长补短,终于发现闽南方音有如《切韵音系》的录音带。我们这些看法非常希望能和台湾同行一起讨论”。这是他特别重视《切韵》研究的重要原因。

▲黄典诚:《盼望和台湾同行进行学术交流》。刊载于福建人民广播电台对台湾广播部编《祖地故乡亲人》,出版时间不详。

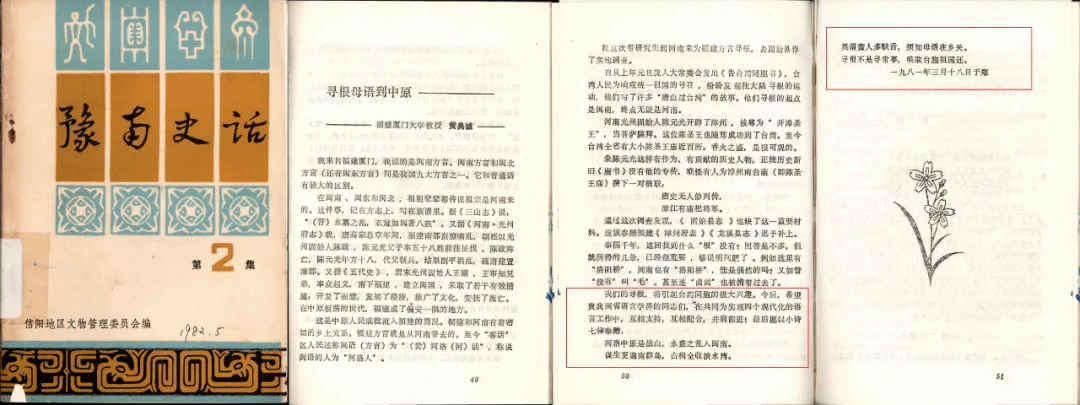

学术表述中潜藏的意旨或许不容易一下领会,下面迻录的这首七律则十分显豁:

河洛中原是故山,永嘉之乱入闽南。

谋生更遍南群岛,击楫全收淡水湾。

莫谓蛮人多鴃舌,须知母语在乡关。

寻根不是寻常事,唤取台胞祖国还。

——黄典诚《寻根母语到中原》

▲黄典诚:《寻根母语到中原》。刊载于信阳地区文物管理委员会编《豫南史话》,1982年。

以语言为舟,渡乡愁之海。黄先生在语言研究中倾注了深沉的家国情怀,寄托了对祖国统一的深切期盼,晚年他带领众多弟子开展《切韵》研究,与身在台湾的胞弟黄典权先生的“河洛话研究”桴鼓相应,为“乡愁”叙事不断夯筑学术地基。这是百年厦大文脉传承中又一个值得铭记的故事。

【文献获取】

古籍特藏阅览室(思明校区总馆405室)

查看原文请点击此处:https://mp.weixin.qq.com

文/图:古籍特藏与修复部