厦门大学长汀岁月,是烽火与理想交织、苦难与风雅共存的年代。在那段峥嵘岁月中,无数厦大人以不同的方式坚守着民族的文脉与精神。

陈三畏(1910-1996),字钦霖,号了斋、了翁,福建福州人。他不仅是厦门大学图书馆的一位敬业馆员,亦是中国书法家协会会员,擅写各体书法,尤以隶篆最为精妙,其篆刻技艺更是炉火纯青。长汀时期的艰苦磨砺,深刻影响了他的艺术创作,为其作品奠定了沉雄刚毅、大气磅礴的底色。

本期“书香文脉”向读者推荐的,正是陈三畏赠予厦门大学图书馆的珍贵作品集——《了斋书法篆刻存稿》。这部存稿,不仅是他一生艺术探索的结晶,更是一位知识分子在时代洪流中,以刻刀为枪、以笔墨抒怀,展现其拳拳爱国之心与铮铮民族气节的生动记录。

▲厦门大学图书馆藏《了斋书法篆刻存稿》书封,作者自印本

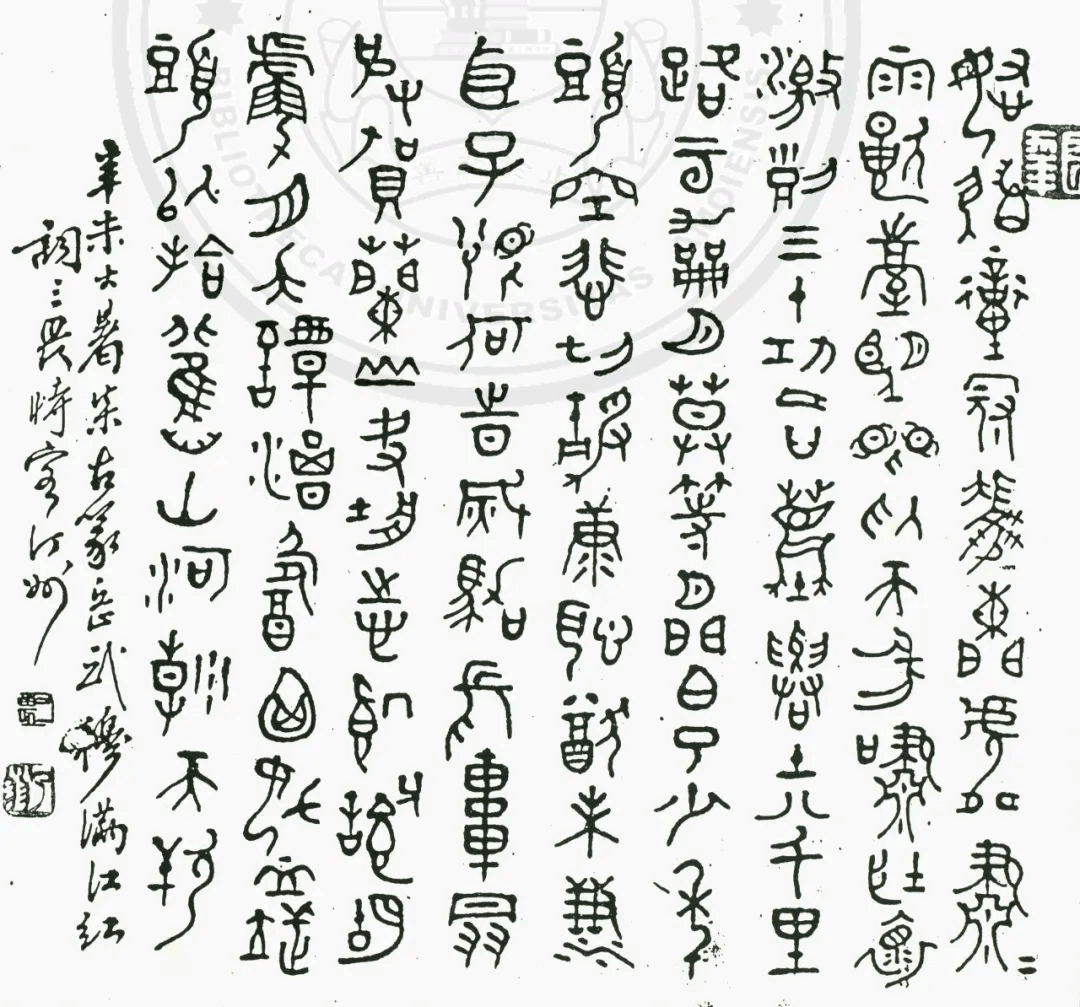

早在1931年九一八事变前夕,青年陈三畏似已预感到国难将至的沉重。当年7月24日,他以雄浑苍劲的集古篆书写下岳飞的《满江红》词。字里行间,不仅展现出娴熟高超的书法技巧,更喷薄欲出面对外敌侵略的壮志与悲愤,彰显了深切的忧患意识与救亡图存的时代呼声。

▲《了斋书法篆刻存稿》“满江红”。释文:“怒发冲冠,凭栏处,潇潇雨歇。抬望眼、仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲、白了少年头,空悲切。 靖康耻,犹未雪。臣子恨,何时灭!驾长车踏破,贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河,朝天阙。辛未大暑集古篆岳武穆《满江红》词 三畏时客汀州。”

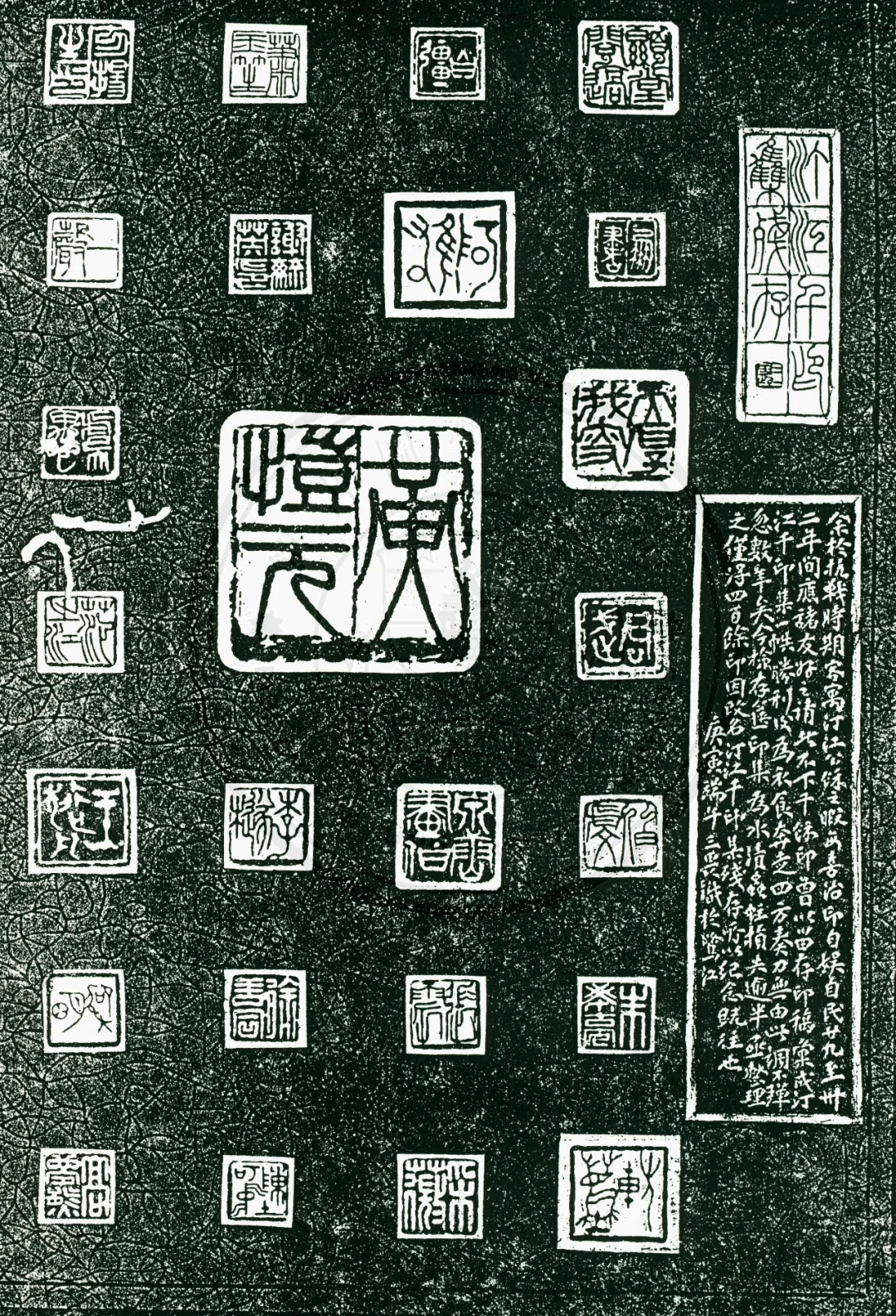

全面抗战爆发后,厦门大学内迁至闽西山城长汀。1940至1943年间,陈三畏于长汀工作之余,应友人之请或寄托情思,刻制了千余方印章。在那物资匮乏、条件艰苦的岁月里,他几乎日日操刀不辍,将对家国命运的深沉忧思、对友人的真挚情谊,一笔一划地倾注于方寸之间的金石之上。当年留存印稿曾辑成《汀江千印集》,然世事多艰,此后数十载辗转流离,这些珍贵的印稿不幸遭遇水浸虫蛀,损毁大半。劫后幸存四百余方印蜕,陈三畏将其重辑为《汀江千印集残存》,并特意自注“纪念既往”四字。“残存”二字,不仅沉痛记录了岁月无情流逝的沧桑,更真切见证了他对那段往昔刻骨铭心的珍视。

▲《了斋书法篆刻存稿》“汀江千印集残存”。 右侧边款释文:“余于抗战时期客寓汀江,公余之暇每喜治印自娱。自民廿九年至卅二年间,应诸友好之请者不下千余印,曾以留存印稿汇成《汀江千印集》一帙。胜利后为衣食奔走四方,奏刀无由,此调不弹,忽数年矣。今检存箧印集为水渍虫蛀,损失逾半,亟整理之,仅得四百余印,因改名《汀江千印集残存》,所以纪念既往也。 庚寅端午 三畏识于鹭江”。

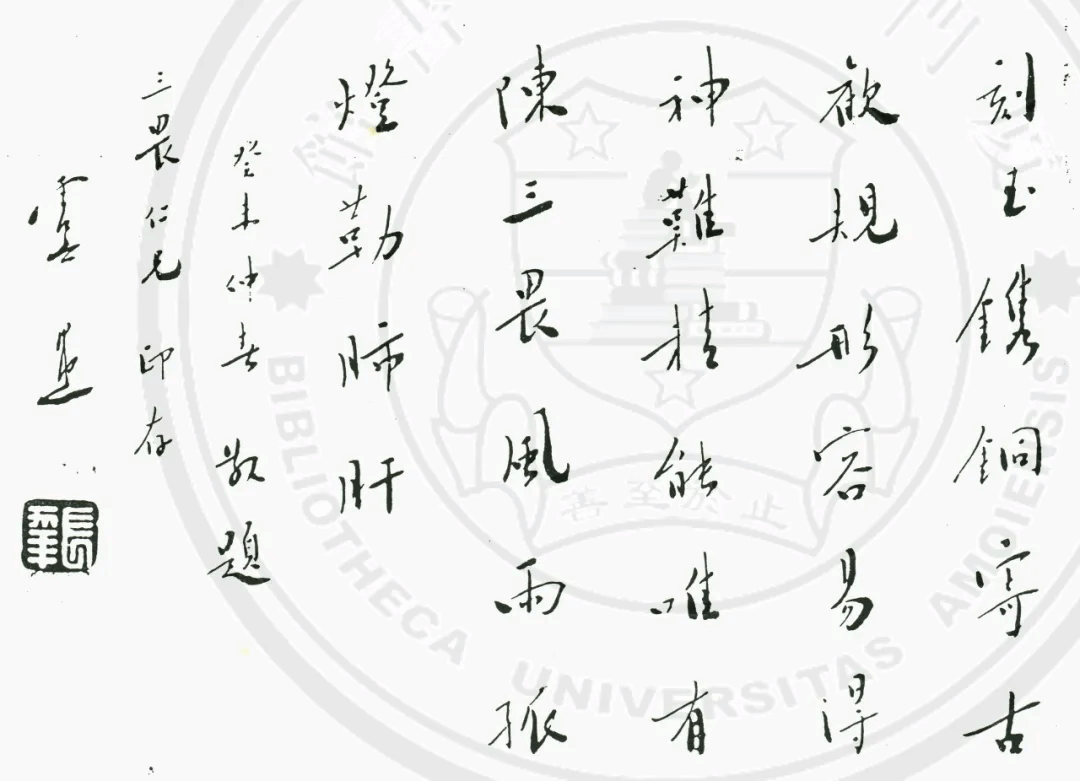

当时的治印名家及文化界对陈三畏先生的艺术成就赞誉有加。如余謇称其作品“骨骼坚苍,意态清殊”;虞愚亦曾题诗感叹:“精能唯有陈三畏,风雨孤灯勒肺肝”;高梦熊则赞其“能书善刻称双绝”。这些评价,无疑是对他艺术造诣的最好肯定。

▲《了斋书法篆刻存稿》“汀江千印集残存”虞愚题识。释文:“刻玉镌铜寄古欢,规形容易得神难。精能唯有陈三畏,风雨孤灯勒肺肝。”

《了斋书法篆刻存稿》还存录了《毛主席诗词》《纪念皖南事变》等力作,以及《中华人民共和国歌印谱》《孙中山先生遗嘱印谱》等篆刻精品。从青年时代慷慨激昂的《满江红》,到烽火岁月中的《汀江千印集》,再到紧随时代脉搏、讴歌新貌的诸多创作,陈三畏的每一笔、每一刀,都真切地展现了他对光明与理想的执着追求,为我们留下了一份铭刻着家国记忆的珍贵文化遗产。

【人物小贴士】

余謇(1886~1953),字仲詹,别署苦竹溪民,江西南昌人,著名语言文字学家、诗人。光绪二十九年(1903)中举,宣统元年(1909)入京师大学堂,攻读经书左传门;1912年京师大学堂改称北京大学后,改读中国文学门,1913年获中国文学学士学位。余謇以才学著称,久负盛名,名列“江西三杰”或“江右四子”。1927年,任厦门大学中文系教授,直至1953年逝世。

虞愚(1909~1989),原名沈德元,号竹园、北山,福建厦门人(祖籍浙江山阴),著名学者、书法家、诗人。1935年毕业于厦门大学心理学系。1943年任厦门大学哲学系副教授,1946年晋升教授。1956年奉调晋京,参与编纂大百科全书。1979年后,任中国社会科学院哲学研究所研究员,兼任国务院古籍整理出版小组成员。

高梦熊(1881~1974),字呦苹,福建古田人。早年留学日本,宣统三年(1911)参加留学生毕业生考试,赐法政科举人出身。1939年,任厦门大学法学教授,直至退休。

【文献获取】

古籍特藏阅览室(思明校区总馆405室)

查看原文请点击此处:https://mp.weixin.qq.com

文/图:古籍特藏与修复部