端午节是中国的传统节日,其起源有多种说法,其中最为人熟知的是纪念屈原和伍子胥。

丰富的民俗糅合了缤纷的想象,粽子、艾叶、雄黄酒……散发着清香的应季美食搭配各色香囊,南方水域争先恐后的龙舟竞渡,让节日文化蕴含千般滋味。

上期#书香文脉 提到了馆藏的《了斋书法篆刻存稿》,书中收录的《汀江千印集残存》就与端午相关。

1950年,端午节当天,陈三畏在书斋中整理一批在战火中幸存却已水渍虫蛀的旧作。他检点残稿,汇集成帙,抚今追昔,感慨万千,刻下了那篇字字沉痛的“序言”:

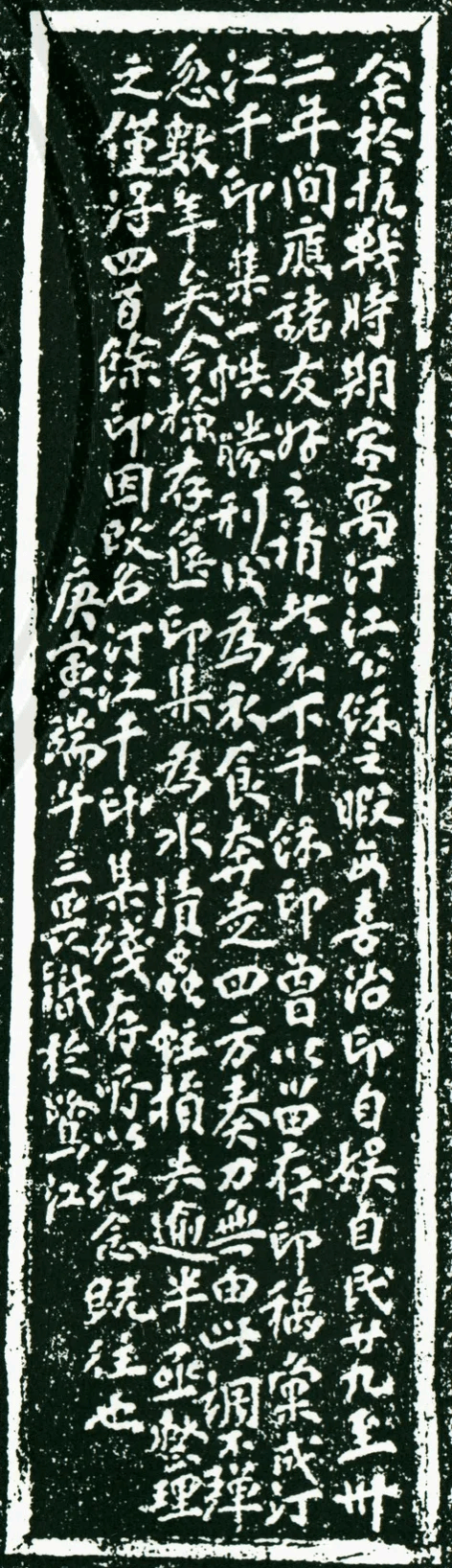

▲《了斋书法篆刻存稿》“汀江千印集残存”边款:“余于抗战时期客寓汀江,公余之暇每喜治印自娱。自民廿九年至卅二年间,应诸友好之请者不下千余印,曾以留存印稿汇成《汀江千印集》一帙。胜利后为衣食奔走四方,奏刀无由,此调不弹,忽数年矣。今检存箧印集为水渍虫蛀,损失逾半,亟整理之,仅得四百余印,因改名《汀江千印集残存》,所以纪念既往也。庚寅端午,三畏识于鹭江。”

“庚寅端午”——这是一个充满象征意义的时刻——彼时厦门初解放,百废待兴,年已不惑的陈三畏,在经历了抗战的颠沛、胜利的喜悦与新中国成立的激扬之后,终于有机会静下心来重整河山,再光旧物。摩挲着泛黄的印稿,当年汀江边上的峥嵘岁月,忽如鹭江潮水涌上心头。

在那段苦乐交织的烽火岁月里,陈三畏以刀笔抒怀,一方小小的印章,不仅是友人间风雅的寄托,更是特殊年代文化人秉持气节、支撑起民族文化脊梁的缩影。纵然千余方印章泰半损毁,仅存的四百余方,依旧清晰地向我们展现了汀江之畔知识分子的精神面貌与铮铮风骨。

厦门文化名宿李禧,对陈三畏的刀笔人生颇为激赏,曾于1943年慨然赋诗相赠:

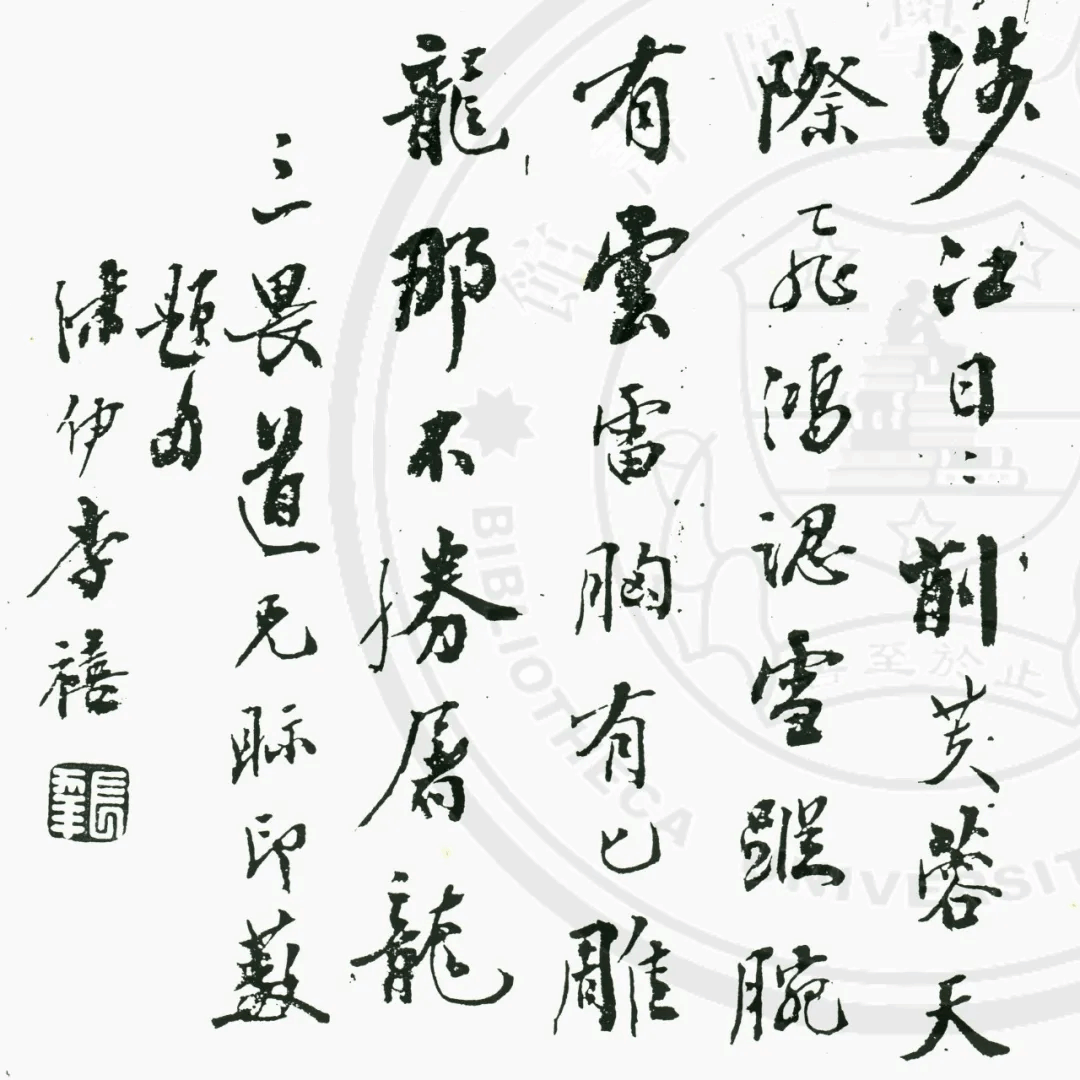

▲《了斋书法篆刻存稿》“诗友题句·李禧题诗”:“涉江日日削芙蓉,天际飞鸿认雪踪。腕有云雷胸有匕,雕龙那不胜屠龙?三畏道兄 眎印薮题句 绣伊李禧”

诗中,首句巧妙化用屈原“涉江”“芙蓉”之典,将陈三畏的治印生涯与屈子“香草美人”的忠贞爱国情操相联系;“飞鸿雪踪”则感叹其艺术生命在颠沛流离中留下的珍贵印痕。尤为精妙的是末句“雕龙那不胜屠龙?”,李禧以“雕龙”(指精湛的文艺创作,如刘勰《文心雕龙》)与“屠龙”(古代壮士济世安民的功业)对比,并非作简单的价值判断,而是以反诘的语气,高度肯定了陈三畏先生以腕底千钧之力,精研印篆技艺,抒写时代风云的独特价值与贡献。这“雕龙”之功,在传承文脉、振奋精神层面,其力量与意义,又何尝逊色于“屠龙”?

七十五年后的今天,当我们品读这段往事,不禁沉思:在每一个时代,个体如何寻找自己的热爱,如何以自己的方式“雕刻”生命的华彩?

无论是精益求精的“雕龙之术”,还是匡时济世的“屠龙之志”,只要源于内心的赤诚与坚守,都能在历史的长河中,绽放出无怨无悔的时代风采。

【人物小贴士】

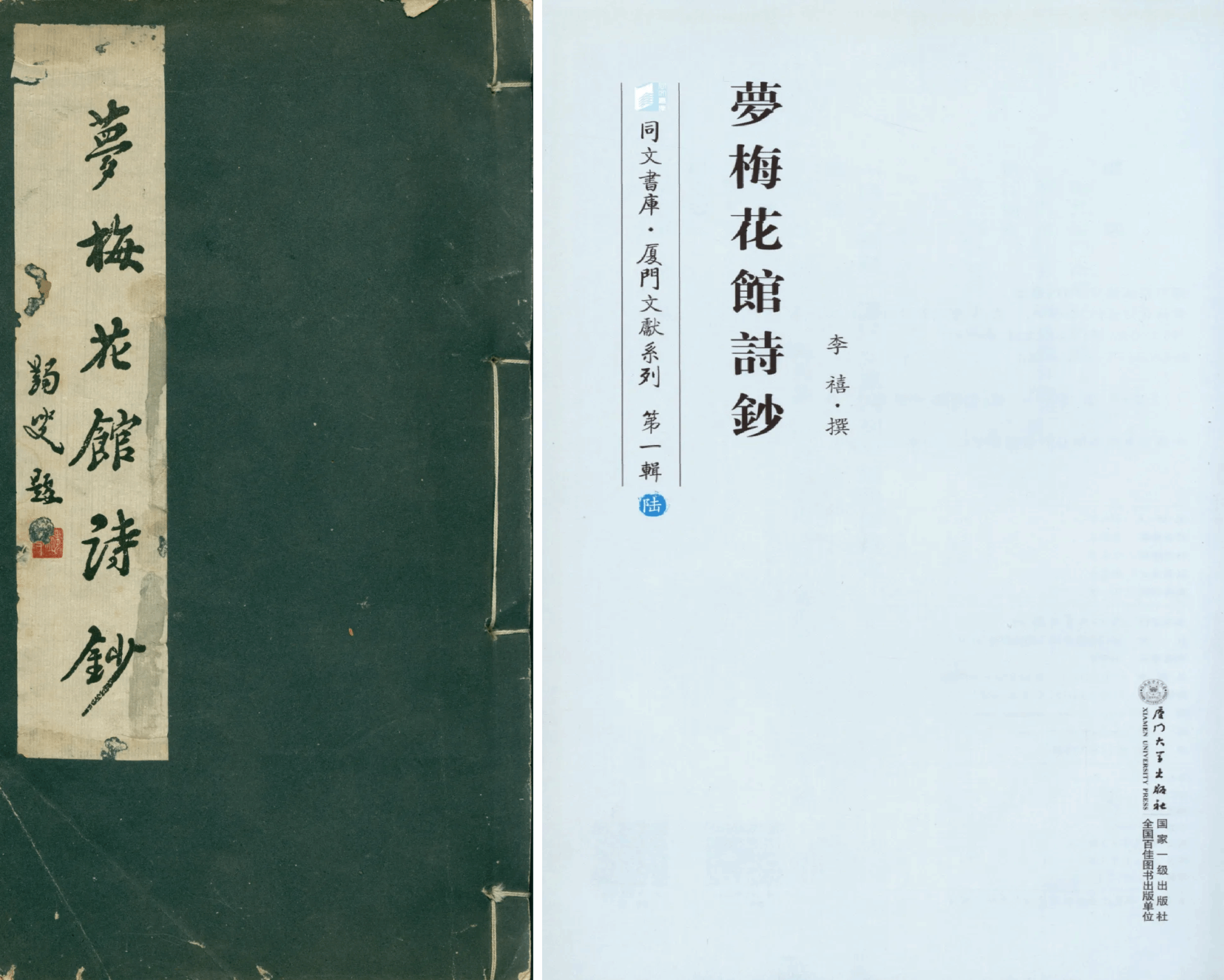

李禧(1883—1964),字绣伊,号小谷,厦门人。曾任厦门市图书馆馆长,厦门市政协委员、福建省文史研究馆馆员,厦门近代著名的学者、诗人和书法家,在地方文史研究、诗词创作及书法艺术领域均有深厚造诣。其著述颇丰,有《梦梅花馆诗钞》《紫燕金鱼室笔记》等传世。

▲左:厦门大学图书馆藏李禧《梦梅花馆诗钞》右:《同文书库·厦门文献系列》第一辑收录李禧《梦梅花馆诗钞》,厦门大学出版社,2016年

【文献获取】

古籍特藏阅览室(思明校区总馆405室)

查看原文请点击此处:https://mp.weixin.qq.com

文/图:古籍特藏与修复部