文献交换是高校丰富学术资源、扩大学术影响的重要途径。在全面抗战时期,沦陷区的诸多高校纷纷内迁,办学条件异常艰苦,但这并未隔绝相互之间的学术交流。“书香文脉”第10期向读者推介当时北京大学赠予我校的一批研究成果——“国立北京大学研究院文科研究所油印论文”。

全面抗战爆发以后,北京大学内迁至云南昆明。当时战火弥漫、物资匮乏,论著出版发行举步维艰,诸多学术刊物被迫停刊。尽管如此,北京大学研究院文科研究所坚持光大学术,汇集18篇专题研究论文,分单篇油印发行。与此同时,北京大学将这些论文单行本赠予其他高校,并请求文献交换。厦门大学图书馆藏“国立北京大学研究院文科研究所油印论文”便由此而来。

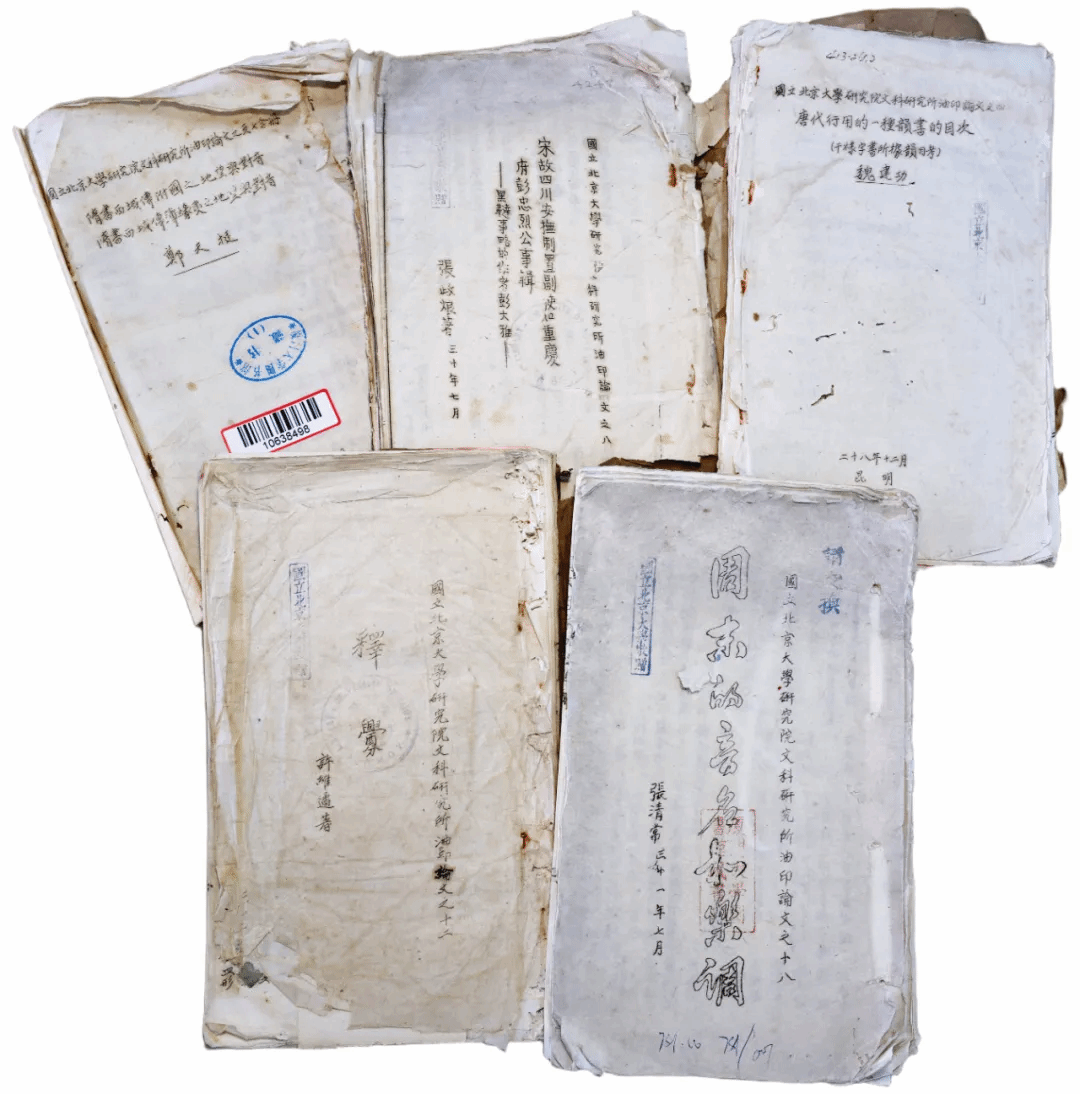

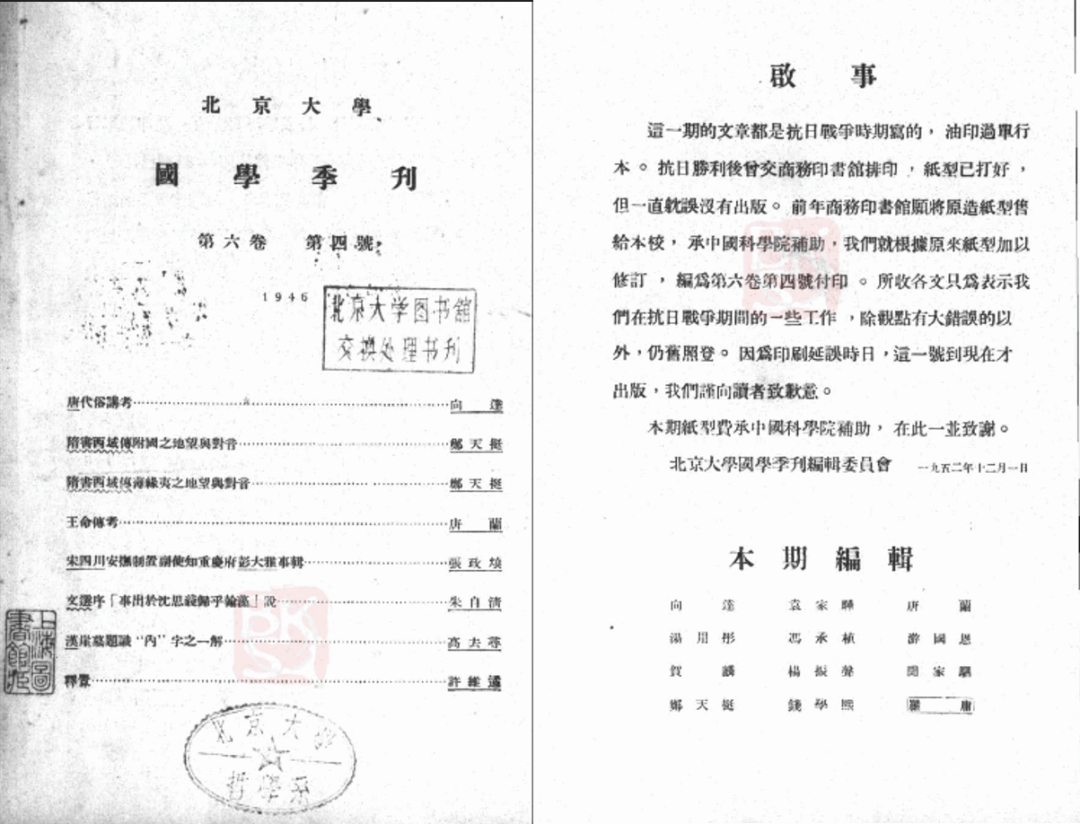

▲“国立北京大学研究院文科研究所油印论文”目录

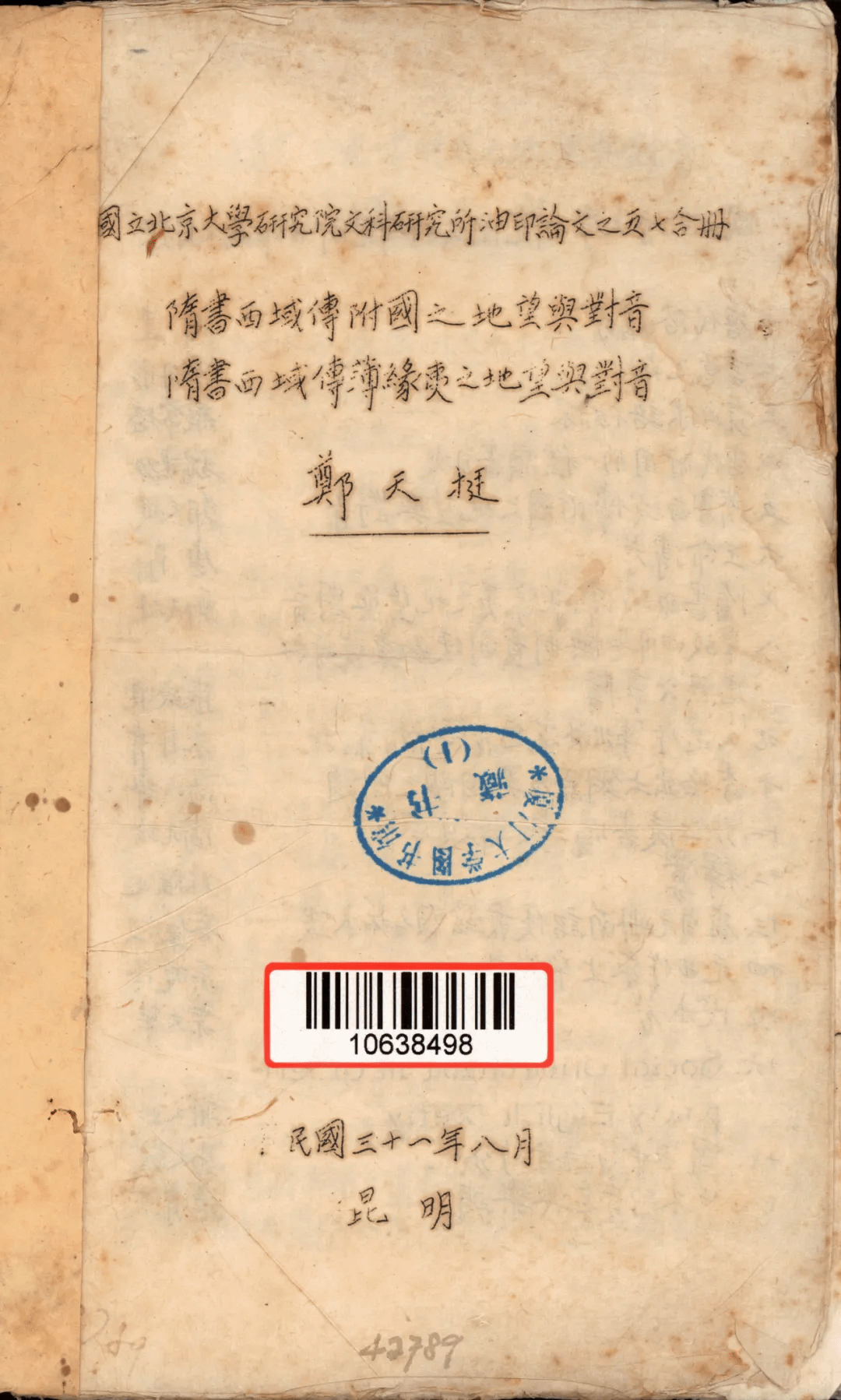

目前所见,这批文献厦大图书馆仅存5册(6篇论文),其中4册封面钤盖印章“国立北京大学敬赠”(1册还加盖“请交换”字样),墨色存在明显差异,可见他们的捐赠时间不相一致。当时北大在西南边陲,厦大在闽西山区,两校相隔窎远,但仍长期保持着学术交流活动。

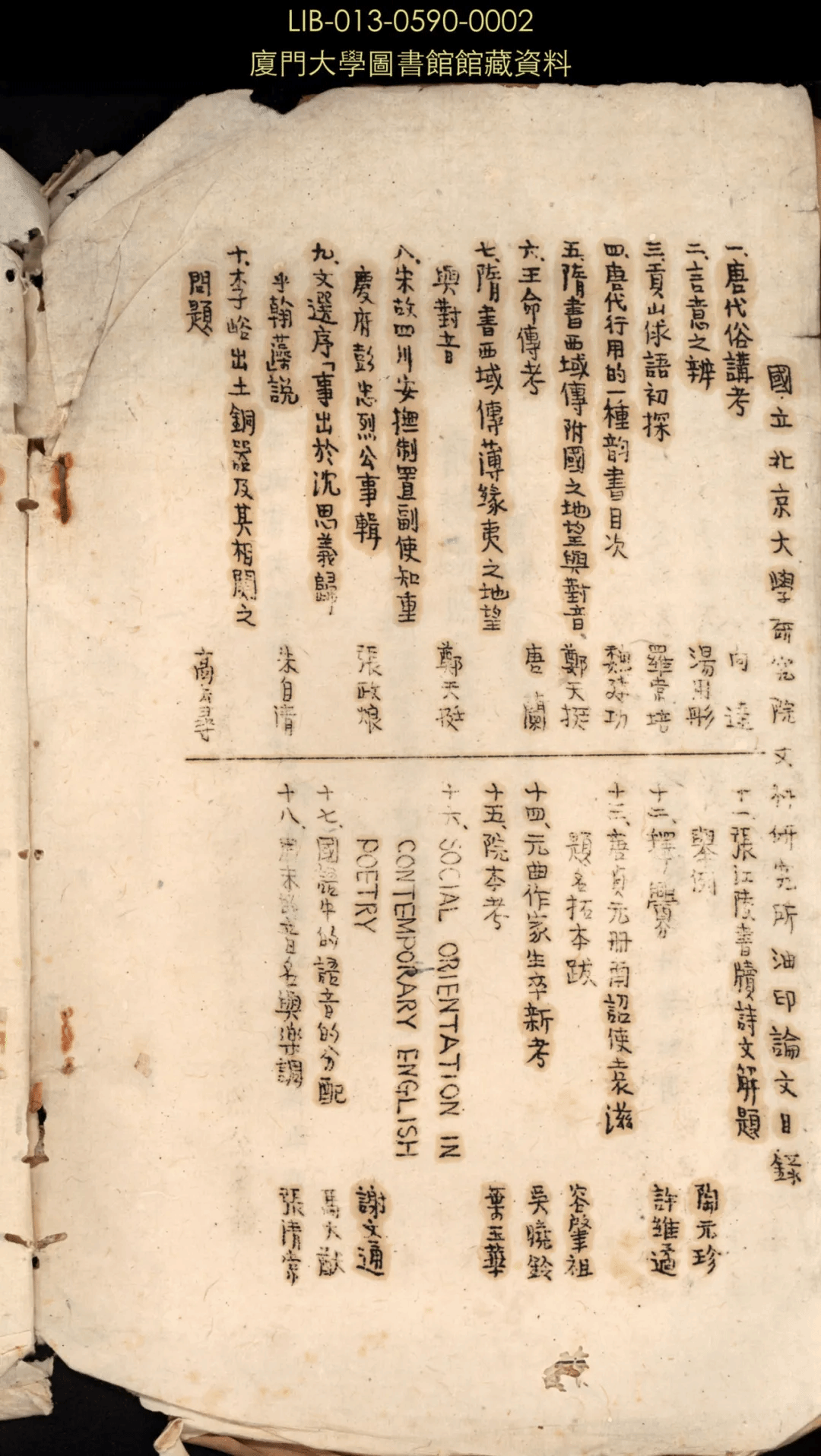

▲魏建功《唐代行用的一种韻书的目次(干禄字书所据韻目考)》,油印论文之四,1939年12月,昆明

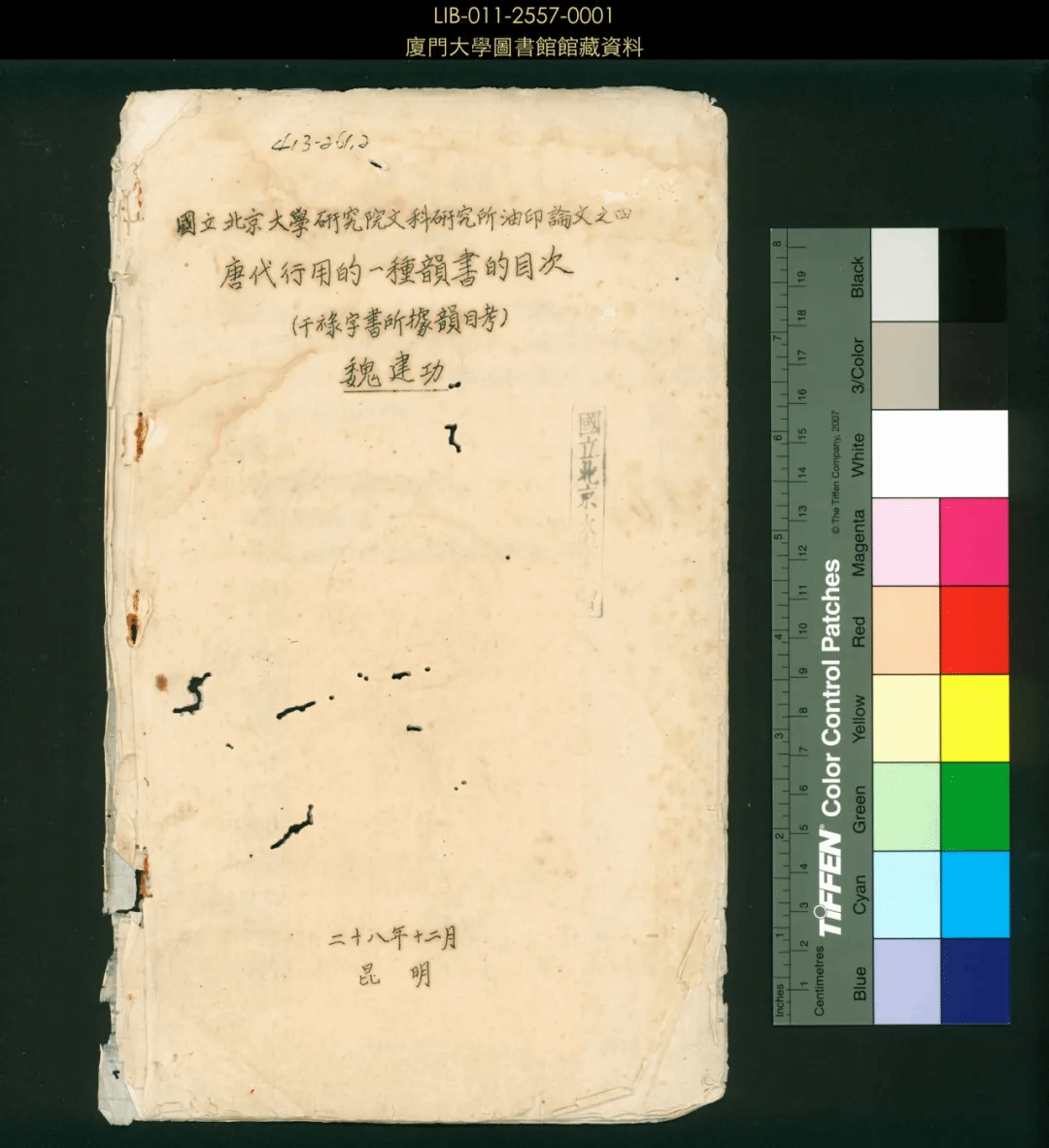

▲郑天挺《隋书西域传附国之地望与对音》《隋书西域传薄缘夷之地望与对音》,油印论文之五、七合册,1942年8月,昆明

▲张政烺《宋故四川安抚制置副使知重庆府彭忠烈公事辑》,油印论文之八,1941年7月

▲许维遹《释釁》,油印论文之十二,1942年□月

▲张清常《周末的音名和乐调》,油印论文之十八,1942年7月

油印单行本的印量很少,流布范围不广,学术影响有限,因此抗战胜利以后,北京大学《国学季刊》编辑委员会拟定再次刊印其中部分论文。1946年第6卷第4号收录8篇,并在“启事”中说明:“这一期的文章都是抗日战争时期写的,油印过单行本”,抗战胜利后由商务印书馆排印,“纸型已打好,但一直耽误没有出版”,直至1952年12月才由中国科学院资助出版。这一期为抗战时期油印单行本论文专刊,虽然1946年就开始策划,但历经6年才印刷出来。另外,1952年12月第7卷第3号收录罗常培《贡山俅语初探》,即抗战时期“油印论文之三”。

▲《国学季刊》第6卷第4号封面和“启事”

这批论文是抗战时期的名家力作,在中国现代学术史上具有重要的地位。从刻蜡版油印单行本到铅字排印期刊本,两个版本之间存在诸多内容上的差异,反映出作者学术研究的前后变化。目前所见,现存油印单行本甚为珍稀,相关学术史研究以征引《国学季刊》为主。从版本学而言,初印本的价值不言而喻。还有一些颇为有趣的问题,如“油印论文之八”初拟为高去寻《李峪出土铜器及其相关之问题》,但实际为《汉崖墓题识“内”字之一解》;又如“油印论文之十四”为吴晓铃《元曲作家生卒新考》,后来作者在收入文集时改称《胡祗遹生卒新考》,等等。这些细微处的变化皆为学问,有待感兴趣的读者去深思与考索。

【人物小贴士】

郑天挺(1899~1981),原名庆甡,字毅生,福建长乐人,著名历史学家、教育家。1920年毕业于国立北京大学,1921年春受聘担任厦门大学国文教员,兼任图书课主任,参与学校的筹建工作。同年夏,辞聘返回北京,考取北京大学国学门研究生,师从钱玄同、陈垣等文史大家,1924年毕业并留校任教。全面抗战时期,任西南联合大学中文系和历史系教授,兼任学校总务长、文科研究所副所长。抗战胜利后,任北京大学历史系教授、系主任,兼任北京大学校务委员会秘书长。1952年后,历任南开大学历史系教授、系主任、副校长,兼任中国史学会主席团执行主席、天津历史学会理事长。毕生致力于中国古代史的研究与教学,在明清史领域用力尤勤、影响深远。

【文献获取】

古籍特藏阅览室(思明校区总馆405室)

查看原文请点击此处:https://mp.weixin.qq.com

文/图:古籍特藏与修复部