风光之外:从周凯诗作重识道光《厦门志》

陈寅恪先生“以诗证史”的观念深入人心,由此拓展出的诗史互证已然成为今日文史研究的常用方法。

书香文脉第22期向读者推荐馆藏校刊学术通信关于周凯遗著整理的讨论,其中涉及厦大学人薛澄清对其诗作价值的阐扬,引出了文学和史学的不同考量。薛澄清从文献资料角度加以弥合,与“诗史互证”路径略相仿佛,循此思路返观周凯遗著,我们将会看到不同于以往评价的道光《厦门志》(以下简称《厦门志》)。

周凯(1778~1837),字仲礼,号芸皋。浙江富阳人。清嘉庆十六年(1811)进士,道光十年(1830)任兴泉永兵备道,驻节厦门。十三年(1833)调任台湾道,卒于任上。著有《内自讼斋文集》《诗集》,编纂《厦门志》《金门志》。

▲《内自讼斋文集》,厦门大学图书馆藏清道光二十年刊本;道光《厦门志》,厦门大学图书馆藏清道光十九年刊本。

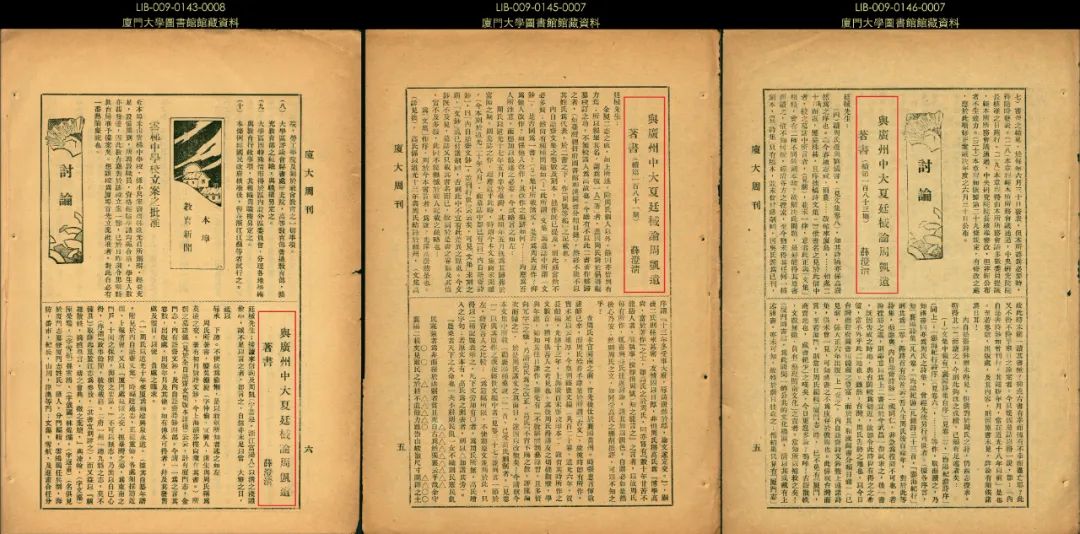

周凯竭己奉公,家庭拮据。去世后,遗著没能全部出版。周家后来又遭遇火灾,致使未刊稿及诗钞等是否存世形成一大悬疑。1927年,厦大学生薛澄清发文提及此事,中山大学夏廷棫教授看到后迅即写信追问,薛澄清根据个人调查写了一封长信,《厦大周刊》分三期连续刊载。

▲薛澄清《与广州中大夏廷棫论周凯遗著书》,《厦大周刊》1928年第181、183、184期

夏廷棫针对这封长信的回复继续在《厦大周刊》刊发,分二期。

▲夏廷棫、薛澄清《关于“周凯遗著”的通讯》,《厦大周刊》1928年第187、188期

随后,双方又在《厦门大学文科半月刊》展开三论。

▲夏廷棫、薛澄清《三论周凯遗箸及其他》,《厦门大学文科半月刊》1928年第1期

这场讨论从1928年1月起始,大约持续到当年年底。次年5月,薛澄清颇具总结意味地发起刻书倡议。

▲薛澄清《给有心一读周凯的遗诗者的一封信——为征求同志共谋关于刊行周凯遗诗事而作》,《厦大周刊》1929年第205期

从最初提议的整理周凯遗著,到最后聚焦于刊行周凯遗诗,薛澄清希望通过此举,让更多人便宜地获读其诗作,进而认识其价值。

薛澄清指出文学和史学的不同关注点,从留心厦门文献角度,这部“诗钞”具有不可替代的资料价值。他列举自己从光绪《澎湖厅志》辑佚的周凯诗作,根据这份简目按图索骥,我们会看到一位出没风涛、置生死于度外的地方官形象,其蹈危履险、抚恤生民的经历正可与《厦门志》在内容安排上的轻重权衡相印证。

▲光绪《澎湖厅志》卷15《艺文下》收录周凯《乞风行》,厦门大学图书馆藏1958年油印本

现存两部清代编纂的厦门方志——乾隆《鹭江志》、道光《厦门志》各具特色,可相互参考。《鹭江志》的“物产”和《八景图诗》让我们看到一个物产丰饶、风光旖旎的美丽厦门,相形之下,《厦门志》的此类书写似乎失色;可是,当展卷翻看周凯遗诗,重新打量《厦门志》,我们看到的是鸦片战争前夕心怀忧戚、谋献良策的地方官员呈现给世人的厦门图景。

周凯的金门弟子林树梅曾写有两首关于《厦门志》的诗作,最能体会其深心独抱:

其一

雄城高枕海潮流,山耸龙头又虎头。

两郡咽喉开巨镇,万家烟火共孤舟。

安边自古资门户,怀远谁能废画谋。

犹忆同堂谈笑日,为言形胜上层楼。

其二

险要居然控九州,著书早已寓深忧。

民无恒产惟番市,海不扬波有贡舟。

便使尊亲依日月,仍严中外比春秋。

如何无限防微策,纸上谆谆未见收。

▲林树梅《读芸皋夫子厦门志怆然书感》,林树梅著、陈茗点校《林树梅集》,商务印书馆2018年

厦门素以山水秀丽著称。然而,当我们沿着厦大学人的足迹,以“诗史互证”的眼光重新打量这部地方文献,我们看到的将不再仅仅是风光旖旎的厦门。在林树梅“著书早已寓深忧”的诗句中,我们得以穿越近两百年的时空,真正触摸到一位清代地方官在鸦片战争前夕那份沉甸甸的忧患与担当。这,或许才是历史更真实、也更值得被铭记的样貌。

【文献获取】

古籍特藏阅览室(思明校区总馆405室)

查看原文请点击此处:https://mp.weixin.qq.com

文/图:古籍特藏与修复部