在现在的学术生态中,学生习作倘若能发表于某“牛刊”,师生定会深感荣幸和倍加振奋。回望数十年前,学术评价可能是另一种情境,学生习作若能被老师赞誉并编辑成书、刊布于世,那才是师生一生的共同荣耀!

“书香文脉”第4期向读者推荐厦大中文系教授余謇编辑的一部学生习作集——《厦大学生词曲习作观摩录》(下文简称《观摩录》)。

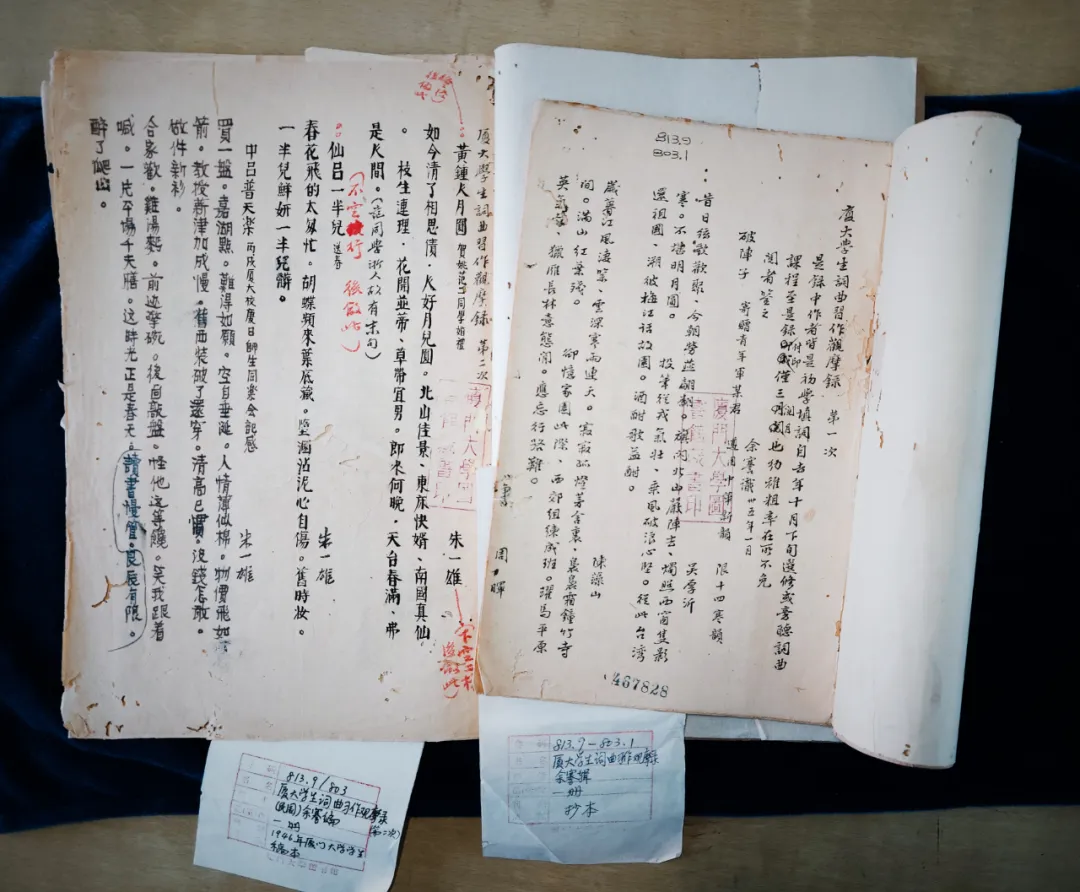

▲厦门大学图书馆藏余謇编《厦大学生词曲习作观摩录》

余謇(1886-1953),字仲詹,别署苦竹溪民,江西南昌人,语言文字学家。清光绪二十九年(1903年)中举,宣统元年(1909年)入京师大学堂,攻读经书左传门;1912年京师大学堂改称北京大学后,改读中国文学门,1913年获中国文学学士学位。余謇才学出众,名列“江西三杰”和“江右四子”。1927年,他受聘为厦大教授,直至1953年逝世,任教长达27年,是厦大历史上的一代名师。据厦大校史和师生回忆,他开设声韵学、文字学、文献学和诗词学课程,特别擅长教学,深受学生欢迎。

1945年秋季学期,余謇开设词曲课程,《观摩录》即他选编此次课程的学生习作集。厦大图书馆藏《观摩录》为稿本,草订二册,分为“第一次”和“第二次”。

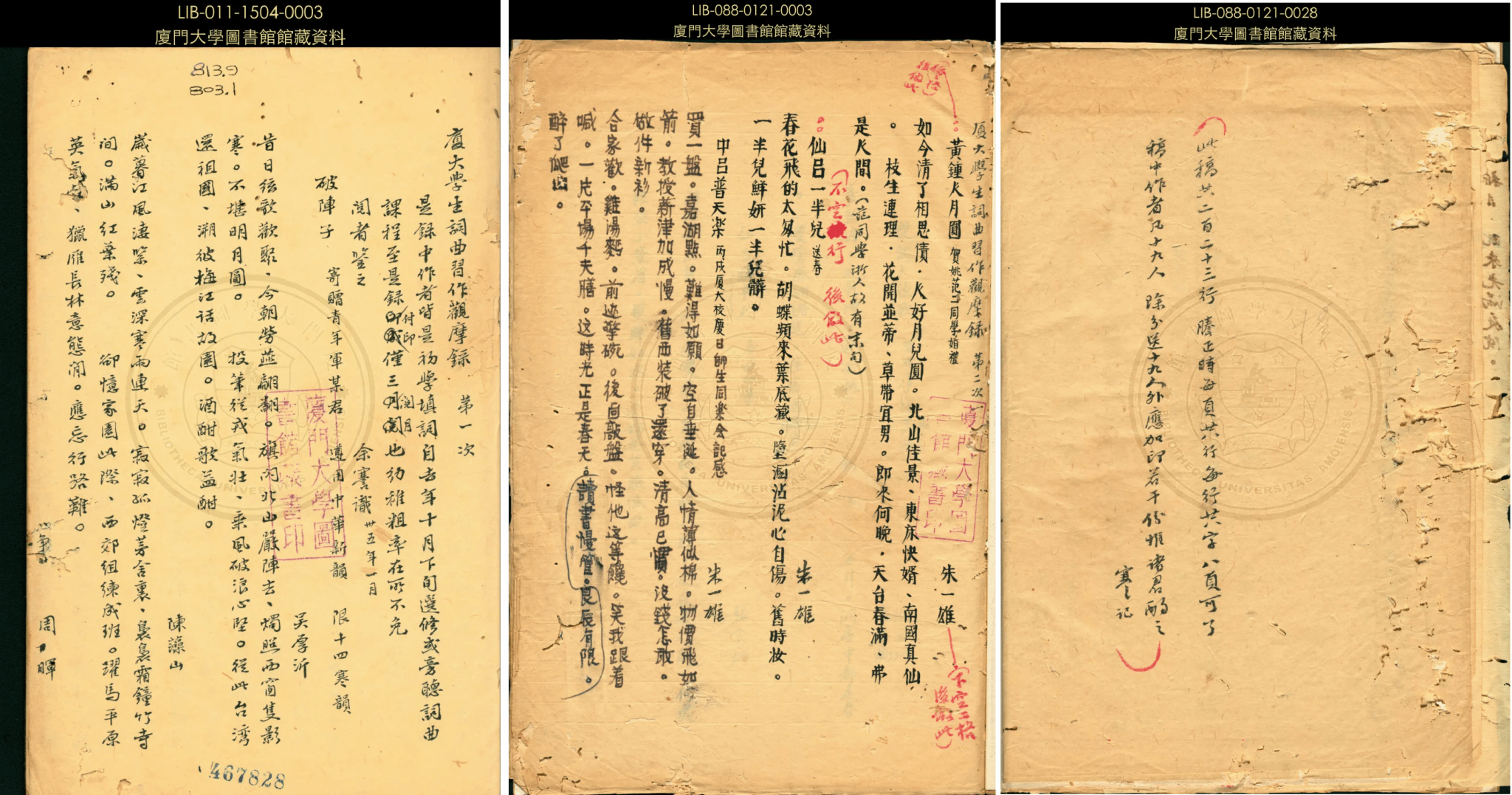

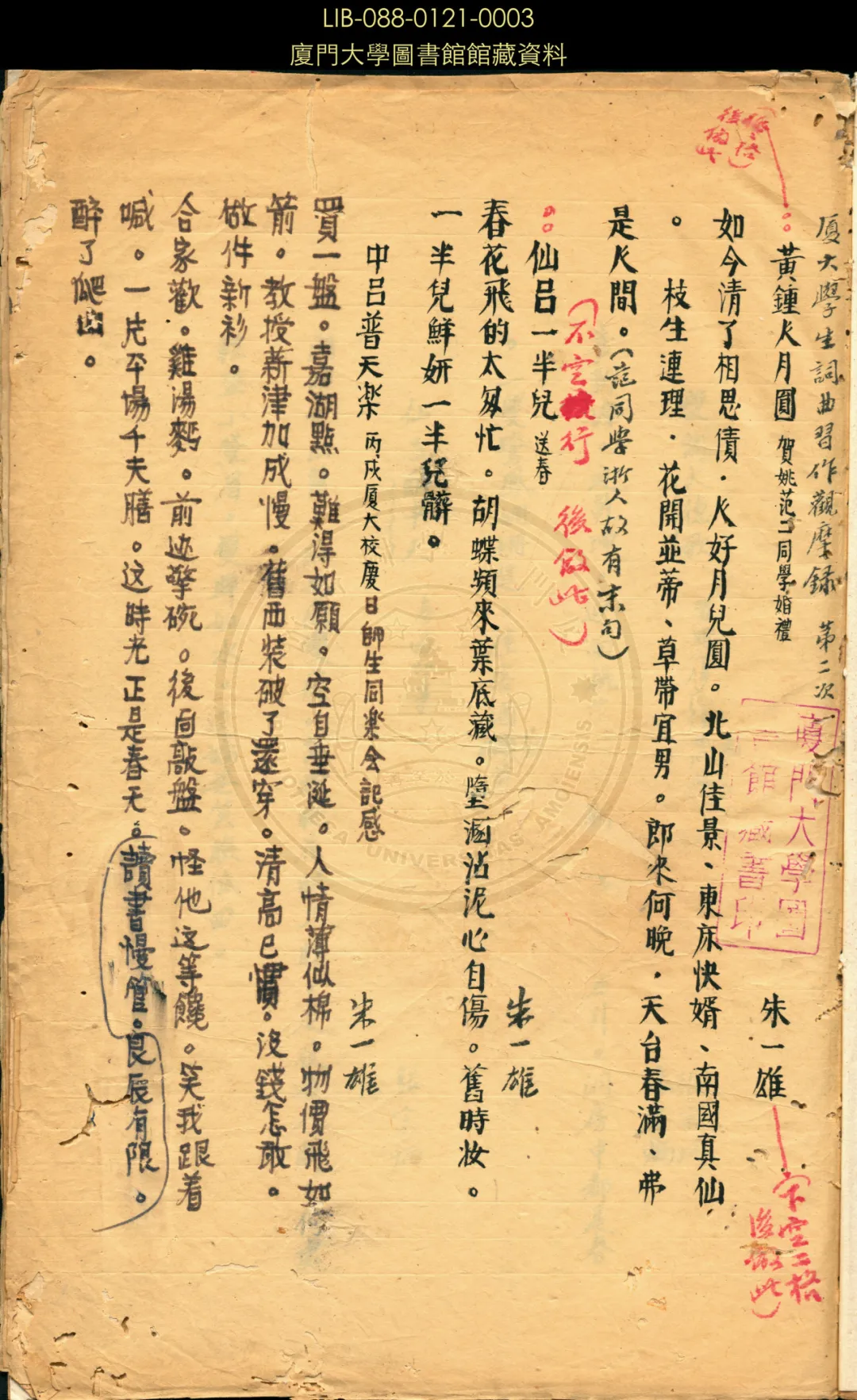

▲从左至右,分别为:《厦大学生词曲习作观摩录(第一次)》卷首、《厦大学生词曲习作观摩录(第二次)》卷首、《厦大学生词曲习作观摩录(第二次)》卷末

《观摩录(第一次)》为余謇亲手抄录的学生习作,收入24位学生的81首作品,卷前序言:“是录中作者皆是初学填词,自去年十月下旬选修或旁听词曲课程,至是录付印,仅三阅月也。幼稚粗率在所不免,阅者鉴之。余謇识,卅五年一月。”《观摩录(第二次)》为裁剪编排的底稿,收入19位学生(均为“第一次”的作者)的53首作品,均为学生手稿,或用钢笔,或用毛笔,批改涂抹痕迹明显,余謇批改用红笔。卷末注文:“此稿共二百二十三行,誊正时每页廿八行,每行廿八字,八页可了。稿中作者凡十九人,除分送十九人外,应加印若干份,惟诸君酌之。謇记。”从目前所见资料看,《观摩录》最后可能并未排印出版,因此厦大图书馆藏稿本或为孤本,其文献价值不言而喻。

学之大者,奖掖后学。从“观摩”二字便可洞悉余謇编辑此书的意图——切磋学问、培植人才。该书虽为学生习作集,但词曲主题具有鲜明的时代特征,立意深刻,又经名家指导、批阅和选编,其文化教育和学术价值不容低估。这24位学生并非都来自“中国文学系”,但对中国古典学问的研习别无二致,其中不少人后来在学术上成名成家,如朱一雄(美籍华裔教授)在绘画艺术领域颇有建树。更为重要者,该书可以具体呈现当时厦大名师的教学水平和学生的优良学风,对厦大精神的传承具有特殊意义。

目前,《观摩录(第一次)》已由厦门大学出版社套色影印刊行,收入余謇《宝瓠斋杂稿(外三种)》;《观摩录(第二次)》尚未刊行。

▲同文书库·余謇《宝瓠斋杂稿(外三种)》

【参考文献】

余謇. 寶瓠齋襍稿(外三種)[M]. 厦门大学出版社, 2016.【人物小贴士】

【文献获取】

古籍特藏阅览室(思明校区总馆405室)

查看原文请点击此处:https://mp.weixin.qq.com

文/图:古籍特藏与修复部